2022年1月17日,我馆自然史研究中心李帆博士和郦珊博士联合我国台湾中山大学、海南省海洋与渔业科学院和信阳农林学院、以及捷克科学院的研究人员,在SCI期刊《Journal of Vertebrate Biology》上发表了唐鱼属(Tanichthys)两新种:白腹唐鱼(T. albiventris)和黄臀唐鱼(T. flavianalis)。

先献上这两种唐鱼的高清照片!

白腹唐鱼Tanichthys albiventris Li, Bohlen & Liao, 2022

黄臀唐鱼Tanichthys flavianalis Li, Liao & Shen, 2022

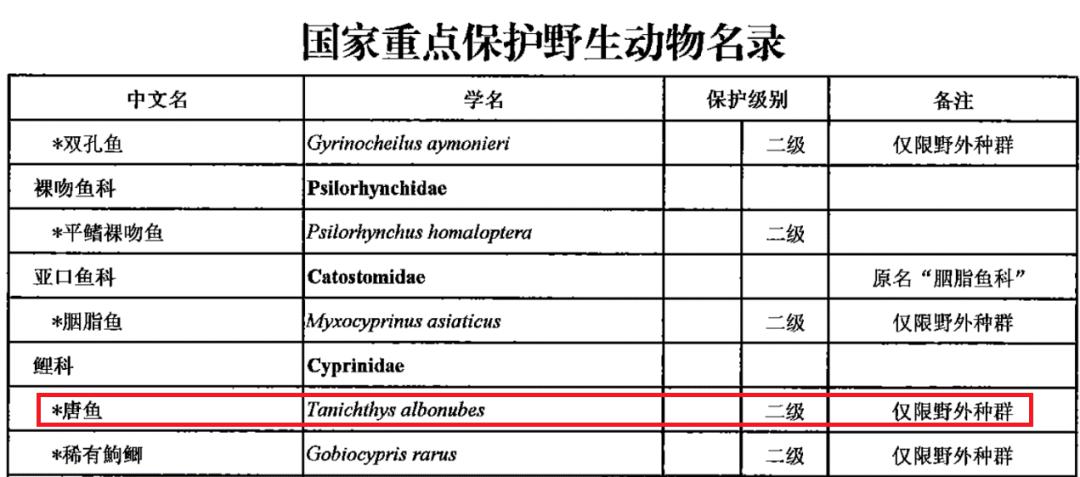

唐鱼属Tanichthys是真骨下纲(Teleostei)鲤形目(Cypriniformes)唐鱼科(Tanichthyidae)下唯一的属。这是一类成年体长仅不足3cm的小型鱼类,分布于我国华南地区和越南。在本研究论文发表后,唐鱼属有效种增至六种,其中我国目前共记录三种。下图白云山唐鱼(T. albonubes)即为我国第三种唐鱼,也是该属最早被定名的物种。

白云山唐鱼Tanichthys albonubes Lin, 1932

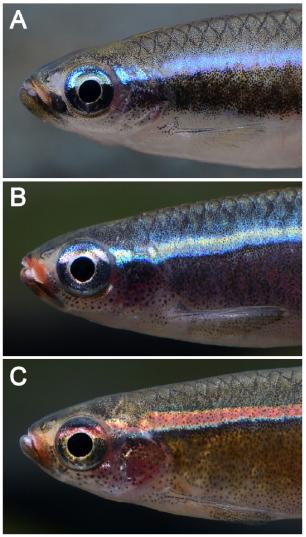

我国三种唐鱼的头部特写

A. 白腹唐鱼; B. 黄臀唐鱼; C. 白云山唐鱼

白云山唐鱼是由我国鱼类学家林书颜先生在1932年命名的新属新种。该鱼由当时比较著名的广东童子军成员Tan Kam Fei (邓锦辉)发现,属名Tanichthys即由姓氏Tan和ichthys(意为“鱼”)组合而来,以此赞赏邓先生为代表的年轻世代对自然和鱼类的热爱,因此Tanichthys的中文名直译应是“邓鱼”。种名albonubes则意指其模式产地广州白云山(albo意为“白”,nubes意为“云”)。

白云山唐鱼体色艳丽,具有极高的观赏价值,在命名数年后便被作为观赏鱼引进到欧美等发达国家。由于白云山唐鱼对水温、食物等环境要素具有较广的适应性,易于饲养和繁殖,且生性温和,能很好地与其他鱼类共处,因而广受世界鱼类爱好者的欢迎,成为鱼类爱好者启蒙时期必养的鱼类之一,甚至承载了他们美好的童年回忆。由此,白云山唐鱼在观赏鱼领域极富盛名,虽体型微小,是我国最小的淡水鱼类之一,却成了中国产观赏鱼中颇具代表性的物种。

白云山唐鱼的成年雄性会撑起各鳍,与同性一较高下

虽然唐鱼在水族箱内较易饲养,但它们的野外种群却十分脆弱,对生境的选择也颇为苛刻。它们主要栖息于水质清澈、水流缓慢的山涧溪流和农田沟渠中,往往仅分布于数公里、甚至数百米范围的河段。这些河段往往少有其他鱼类存在,使唐鱼减少了竞争和被捕食的压力,但过窄的分布也使得唐鱼种群极易直接或间接受到人类活动影响(如截流、污水排放、水利设施建设、电鱼毒鱼等违规捕捞行为,以及外来物种入侵等)。上世纪末,我国白云山唐鱼的野生种群在已知的分布地(广州和香港)陆续灭绝, 1998年出版的《中国濒危动物红皮书》于是将唐鱼认定为“野外绝迹”,该鱼也因此被列入我国二级重点保护野生动物,成为当时我国保护级别最高的几种鱼类之一。让人欣慰的是,近20年来,随着我国科研人员和自然爱好者相关调查的深入,唐鱼的野生种群在更多地区被发现报道,其已知的分布区也从广东香港扩展至广西和海南。

李帆博士和郦珊博士在唐鱼栖息地调查采样

出于对唐鱼的喜爱,我馆李帆博士及其研究团队早在2014年即开始关注唐鱼的多样性保护,并尝试推进其分类学研究。近年来通过对我国各地唐鱼种群的采样和形态比对,确认分布于广西东兴江平江和海南琼海九曲江的两个唐鱼种群,在背鳍臀鳍的边缘颜色以及背鳍臀鳍分支鳍条数目等特征上,与唐鱼属所有已知种存在稳定的差异。研究团队结合分子系统学,进一步确认了这两个种群均为未定名种。

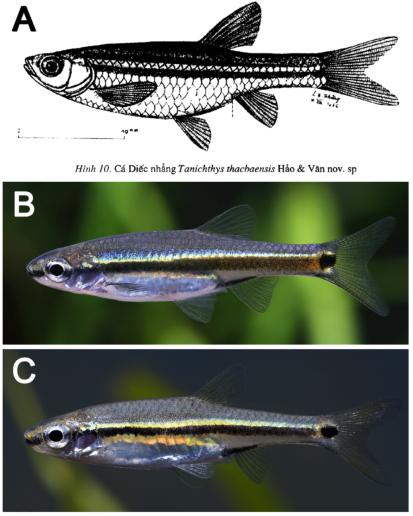

在本次发表的论文中,东兴种群因具有白色鲜明的腹部而被命名为白腹唐鱼T. albiventris (种名为albus“白色”和venter“腹部”的组合),琼海种群因臀鳍黄色并具金边而被命名为黄臀唐鱼T. flavianalis (种名为flavus“黄色”和analis“臀部”的组合)。本文还根据托婆唐鱼T. thacbaensis (记录于越南)的臀鳍起点位置在背鳍末根鳍条之后、且口端位的特征,认为该种形态上更接近于林氏细鲫(Aphyocypris lini),应不属于唐鱼属。本研究系统梳理了唐鱼属的形态分类,可为将来进一步研究唐鱼属的物种演化和多样性保护提供重要参考。

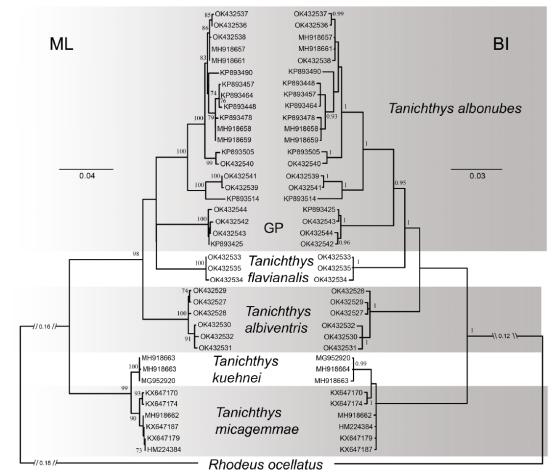

基于线粒体cytb基因构建的唐鱼属系统发育树

托婆唐鱼的手绘图(A)与林氏细鲫雄性(B)雌性(C)的比较