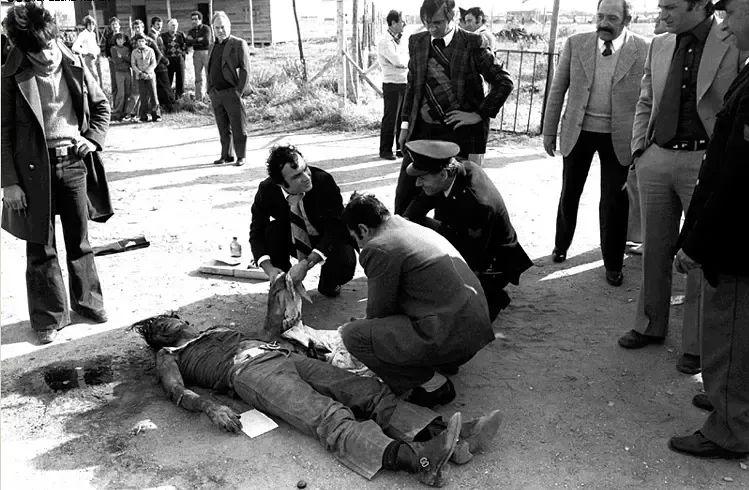

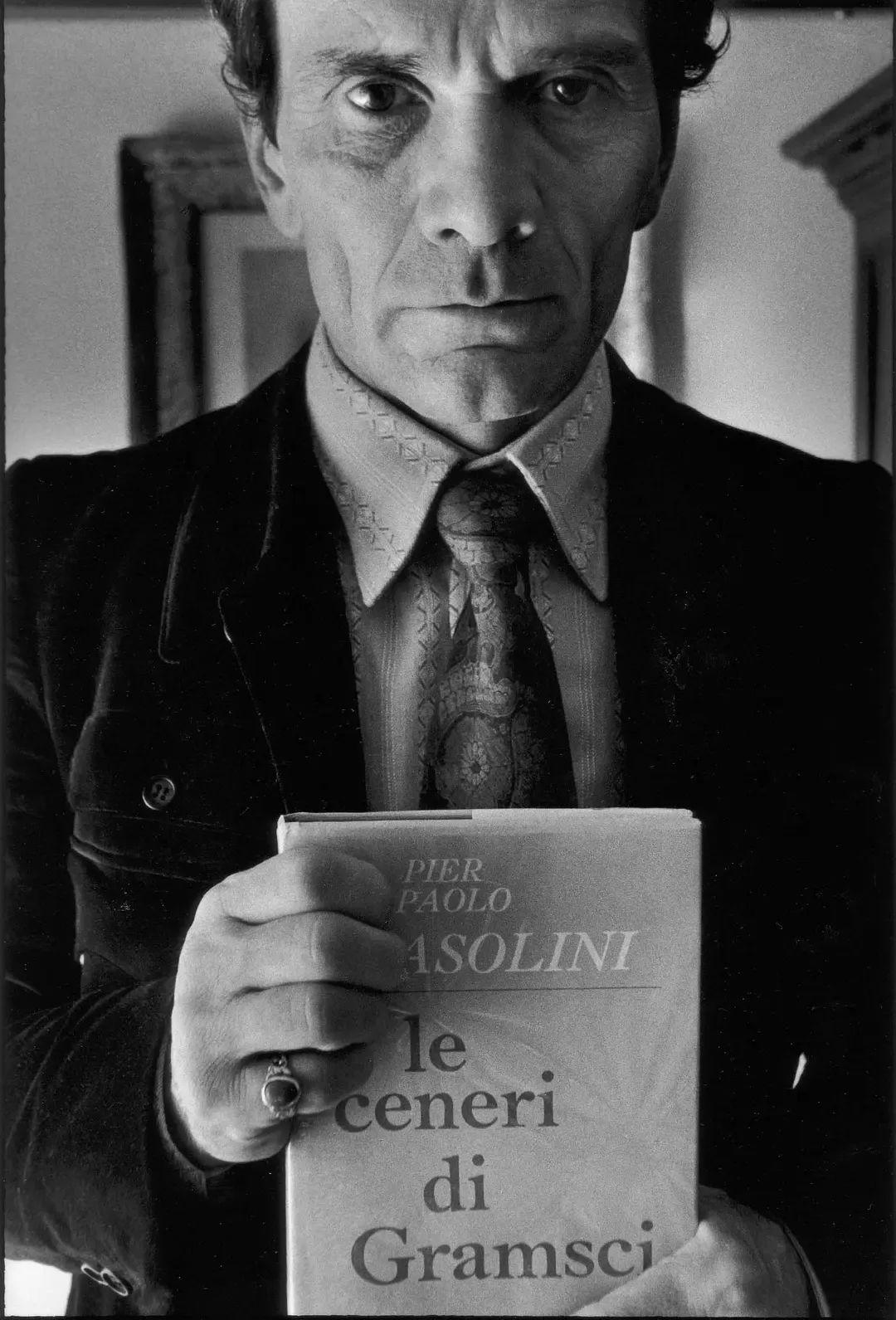

1975年,万圣节与万灵节间的夜晚,罗马郊区的海滩边发生一起命案,震动了整个欧洲的文艺界。这位叫帕索里尼的男人被一个17岁的男妓用棍棒击杀。

教士们在他尸骨末寒时便开始驱除他的“邪恶魂灵”,他的追随者和崇拜者们却被震惊与悲伤淹没,因为他的死与他自己曾经的预言惊人地一致。

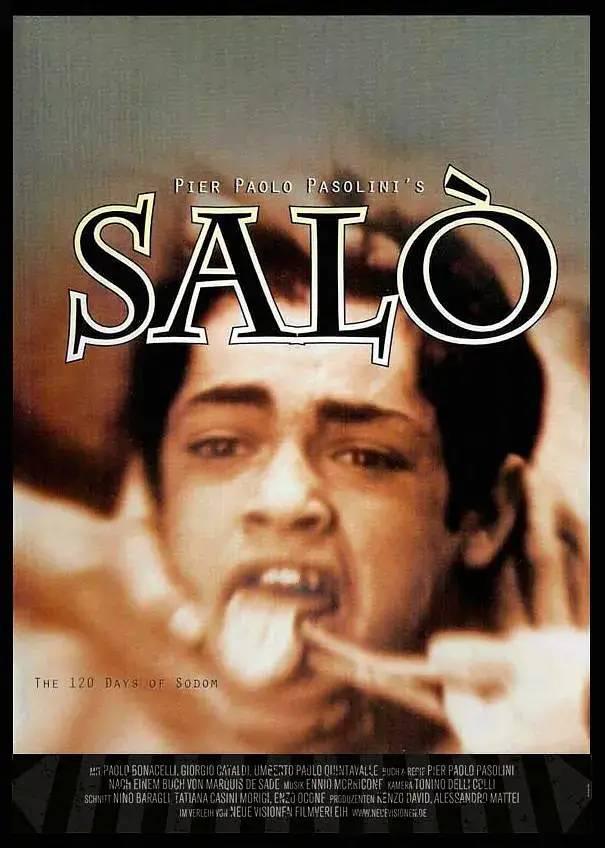

《索多玛120天》

两个月后,这位毁誉参半大师的遗作《索多玛120天》上映。如今,该片“十大禁片之首”的标签被观众熟知,和他的作品一样,观众对他本人的评价也极具两极化色彩。

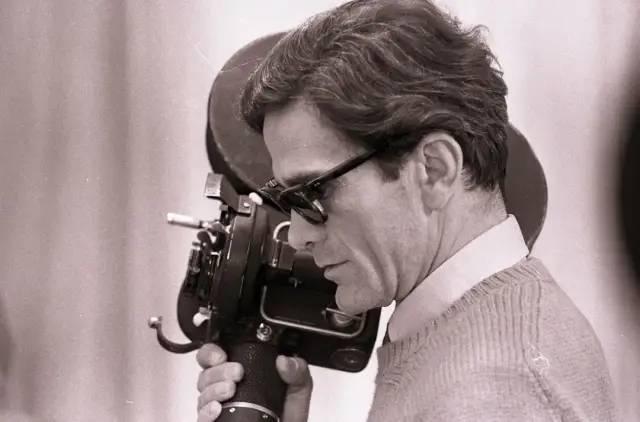

1922年03月05日出生于意大利的帕索里尼,今天已经百岁了。回望他的生命经历,被“禁片作者”、“同性恋者”、“异端”、“渎神”这些单薄标签固化的刻板印象背后,我们可以窥见另一个帕索里尼。

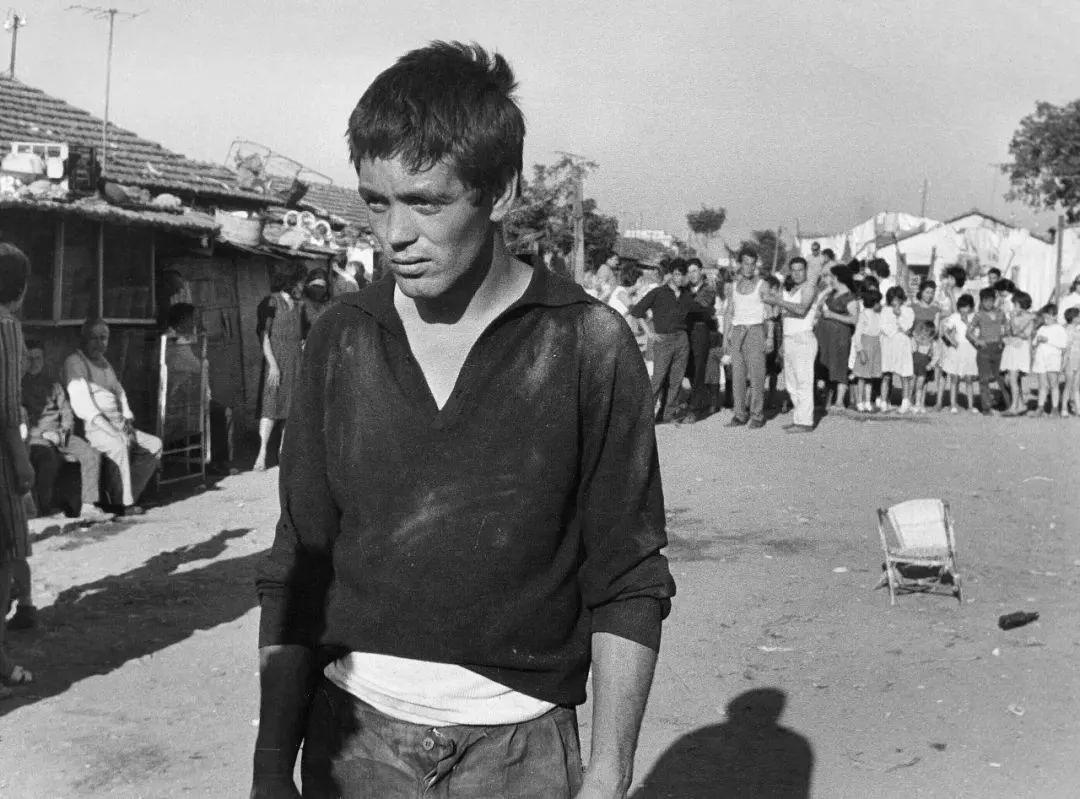

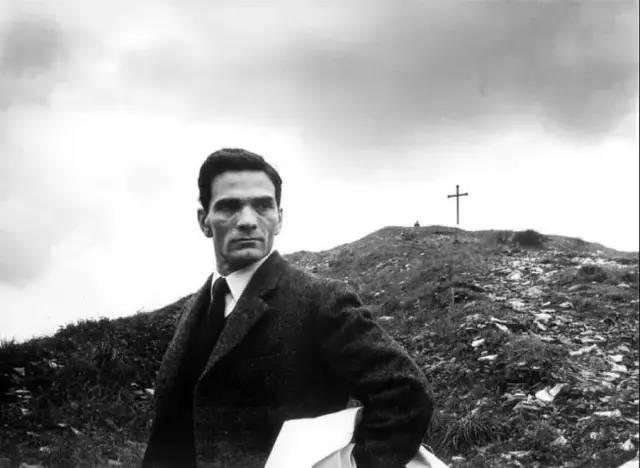

《乞丐》(1961)

1961年,帕索里尼导演了处女作《乞丐》,开始了意大利“后新现实主义”风格的探索,电影表现了罗马郊区的青少年、妓女和皮条客的生活,这部影片充满自然主义,高潮部分带有强烈的宗教狂热,穿插着梦幻,但又有明显的社会和心理特点。

“新现实主义,是复制生活,利用长镜头、段落镜头来制造一种真实日常生活的韵律,但是我不要对生活进行再现,我要的是解构再重建生活。”帕索里尼自己这样评价。

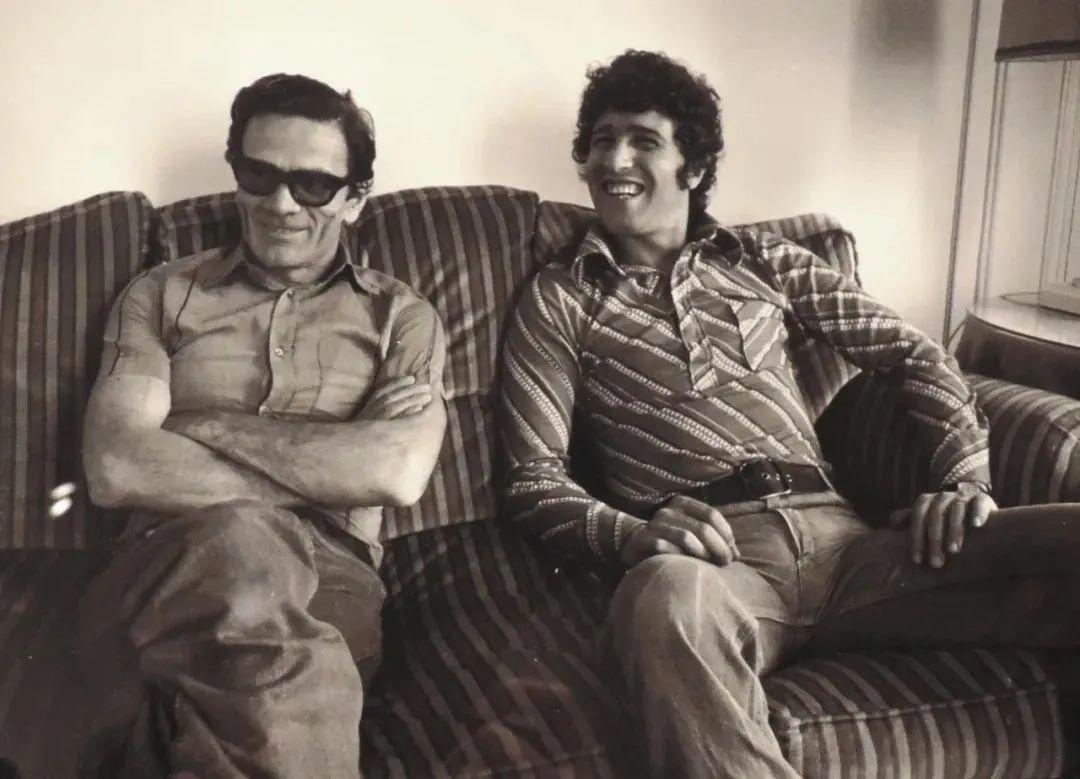

帕索里尼(左)与尼内托·达沃利(右)

与御用主演兼伴侣尼内托·达沃利之间的情感复杂交织在帕索里尼的创作历程中。达沃利看似粗俗却充满活力的表演风格十分精彩,正如帕索里尼所夸赞的:“他身上有一种魅力,一种无限的快乐。”

从1966年《大鸟与小鸟》起,帕索里尼开始了选材主题的转变,他镜头下的人物开始带有明显的病态、情绪化的性格特征。帕索里尼与达沃利的合作与恋情在《坎特伯雷故事集》的拍摄时结束,情绪受到严重影响的帕索里尼之后的创作更显极端,直至去世。

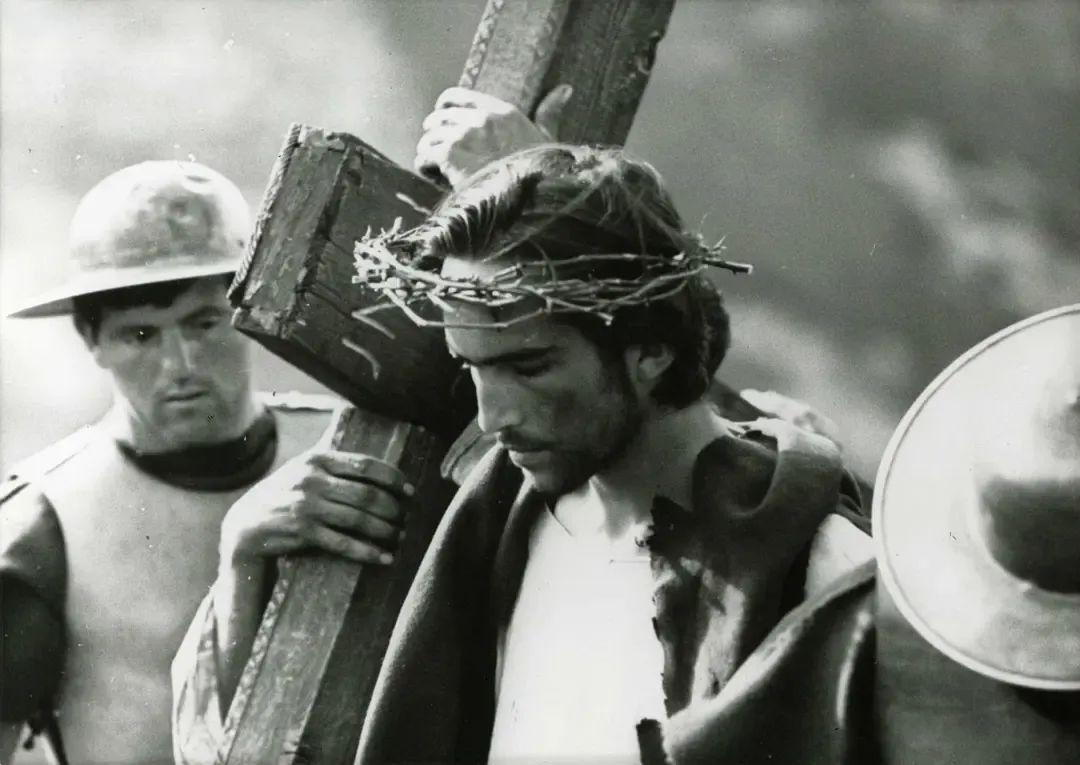

《马太福音》中的耶稣

诗意的孤独斗士

在1963年,帕索里尼的作品《软奶酪》,只放映了一次就被永远禁映,因片中耶稣吃奶酪而噎死的情节,帕索里尼被冠以“渎神”的罪名,他也因此被判处四个月监禁,而两年后另一部电影《马太福音》却被认为是最忠于基督教精神的宗教影片,为他赢得了天主教电影大奖。

或许帕索里尼无意与谁为伍,他在坦诚地求问和表达,或许每个人在意识到自己的复杂与矛盾之前,都难以理解帕索里尼的孤独。

《索多玛120天》

在《索多玛120天》这部导演生涯尾声的作品中,他残酷地挖掘出我们每个人用暴力侵犯别人的原始冲动,让我们的道德感惊醒,通过异端认同和反抗精神发出对宗教和资产阶级社会的失望怒吼,对社会底层弱势群体和边缘个体命运的同情和关注。

所以法国作家、评价家罗兰·巴特这样评价这部电影:鉴于帕索里尼特别的天真,《索多玛120天》让任何人都不可能自称清白。

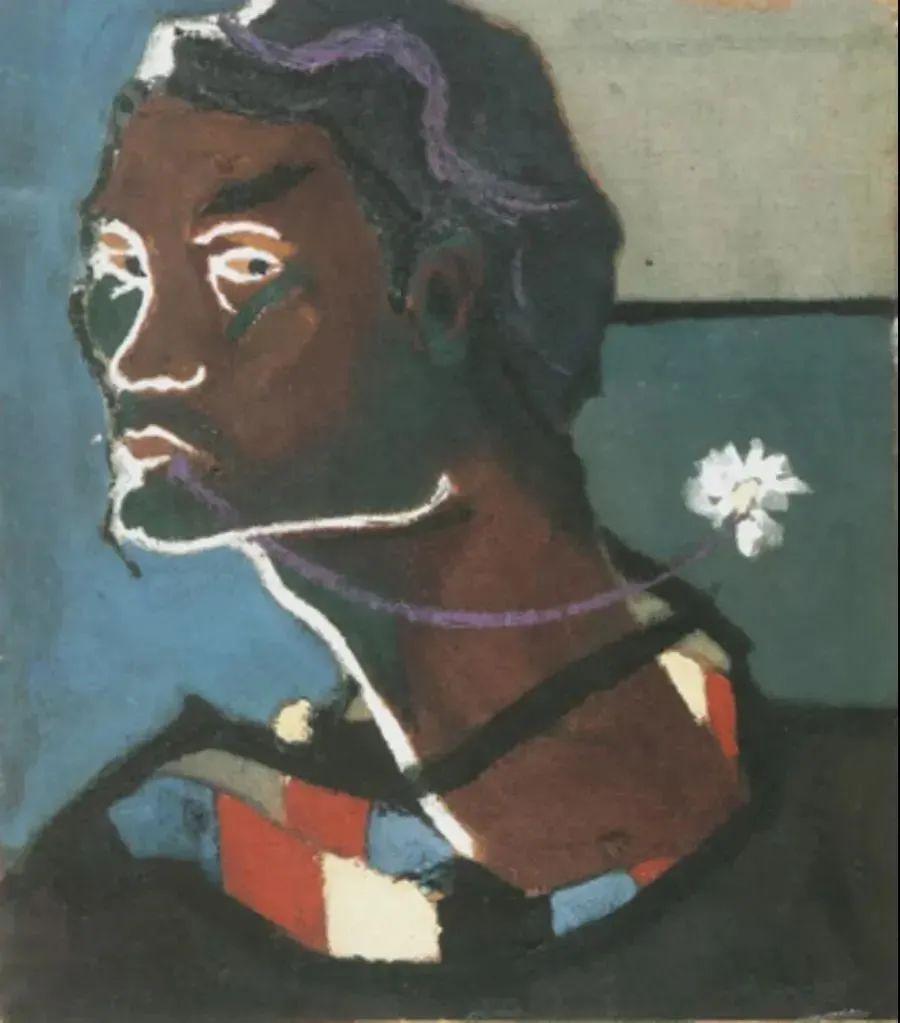

帕索里尼的自画像

帕索里尼在自己护照的身份栏上填写的是:“作家”,他在诗歌、小说中表达着对文学、艺术、政治、社会意识形态等方面的见解,同时,愤世嫉俗常常与浪漫互为同义词,他独创的诗化电影理论也体现了他对电影本质的理解,在电影理论历史上产生了深远影响。

某种程度上,帕索里尼与梵高有着同样的愤怒、疑问和童真,对生命的热爱和憔悴的激情使他成为孤独的斗士。

欢迎大家扫码添加电博君微信进群,我们会在群内发布和提醒会员相关信息,大家也可以群内聊电影、聊博物、聊好物!

扫描二维码添加电博君微信