电影《奥本海默》无疑是今年暑假全球最为火爆的电影之一,然而影片本身却似乎只是“奥本海默热”中的一部分而已,这部影片火爆的背后,更多的是一个个如链式反应一般的信息流之生成,它包括但不限于70mm的IMAX黑白胶片、实景拍摄、原子弹爆炸以及无数的映前科普短视频与文章,在观看电影前,我们已经从其他流媒体那里获得了关于电影的历史、背景和各种信息,为了看一部电影提前“做功课”的人不在少数,还有很多观众甚至只是为了一睹“原子弹爆炸”的场景而观看整场电影。9月24日周日,我们邀请了上海大学上海电影学院副教授陈瑜老师和华东师范大学政治与国际关系学院教授姜宇辉老师,带来从《奥本海默》看“后电影”技术和情动专题对谈,和现场观众一起探讨隐藏在电影《奥本海默》背后暴风骤雨般的影像变革,反思当代电影和技术发展之间的张力与流变。

“奥本海默热”是后电影(post-cinema)时代的典型特征,后电影时代数字技术、流媒体以及各种新媒介的出现让“看电影”本身不再局限于黑暗的电影厅中了,“电影”走进了我们的现实,无论是各种镜头语言和视听符号对于我们日常审美和观视方式的塑造,还是影片背后的意识形态与文化对我们思考方式的影响,被剪辑与虚构的虚拟影像同样剪辑、拼接了我们的生活,新媒介一方面在物质上抹去了传统胶片电影的主导权,另一方面,它也溢出了以往电影理论和哲学对电影的思考方式。“电影已死”的话题和口号几乎伴随了整个电影史,电影的每一次“死亡”都暗示了一次电影制作和观看方式上的革新:从胶片到数码,从影厅到手机,从线性的时间叙事到晶体般的时间-影像,从古典式的迷影震撼到遵循强度生成变化的“后电影情动”......这种革新会对我们的观影视角乃至生活方式产生怎样的影响?姜宇辉,华东师范大学政治与国际关系学院教授,博士生导师。政治学前沿与跨学科教研室主任,上海市曙光学者,中国法国哲学专业委员会理事,华东师范大学奇点政治研究院常务副院长。主要从事媒介政治学,技术政治学,当代法国哲学,电影哲学等研究。主要著有《画与真:梅洛-庞蒂与中国山水画境》(上海人民出版社,2013),《德勒兹身体美学研究》(华东师范大学出版社,2007),姜宇辉:《战后法国哲学与马克思思想的当代意义》(上海人民出版社,2014)。

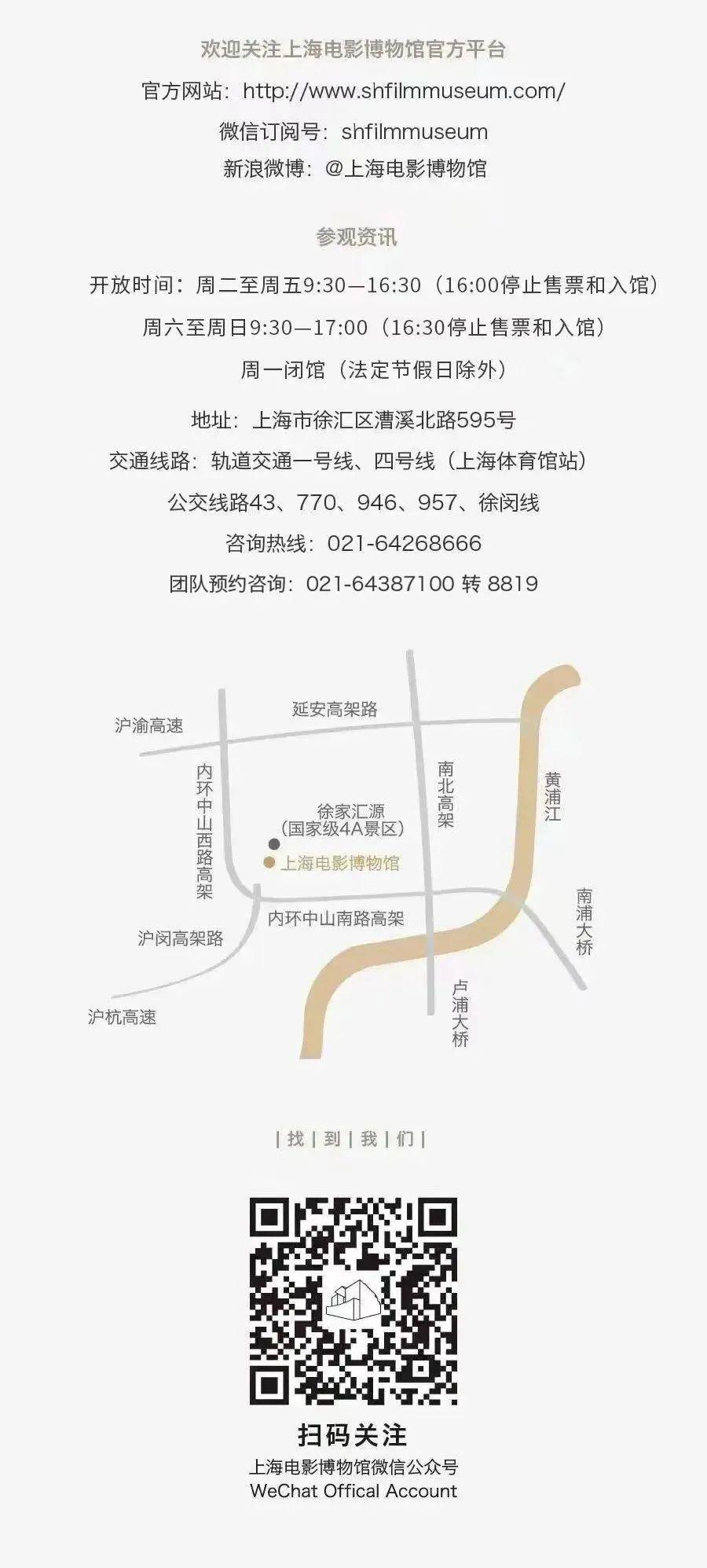

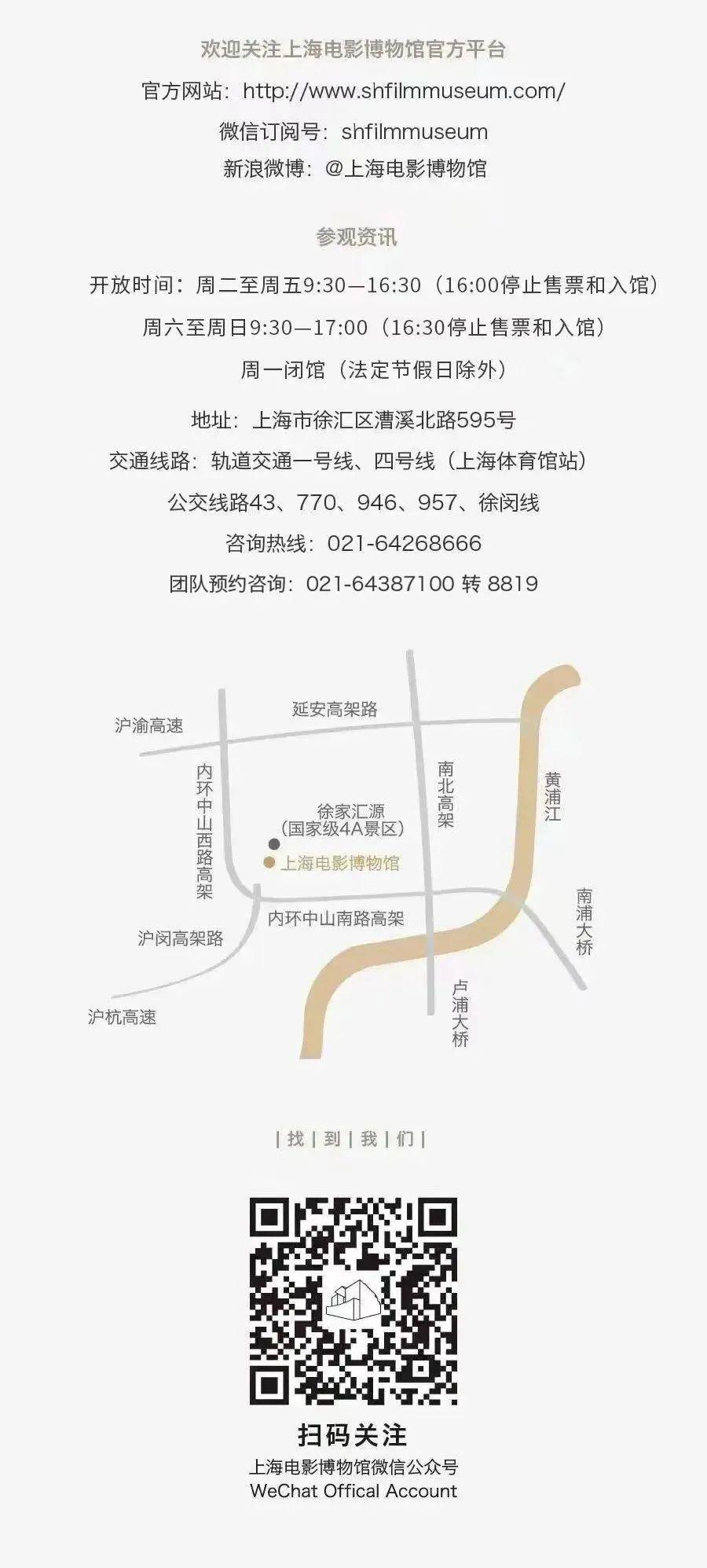

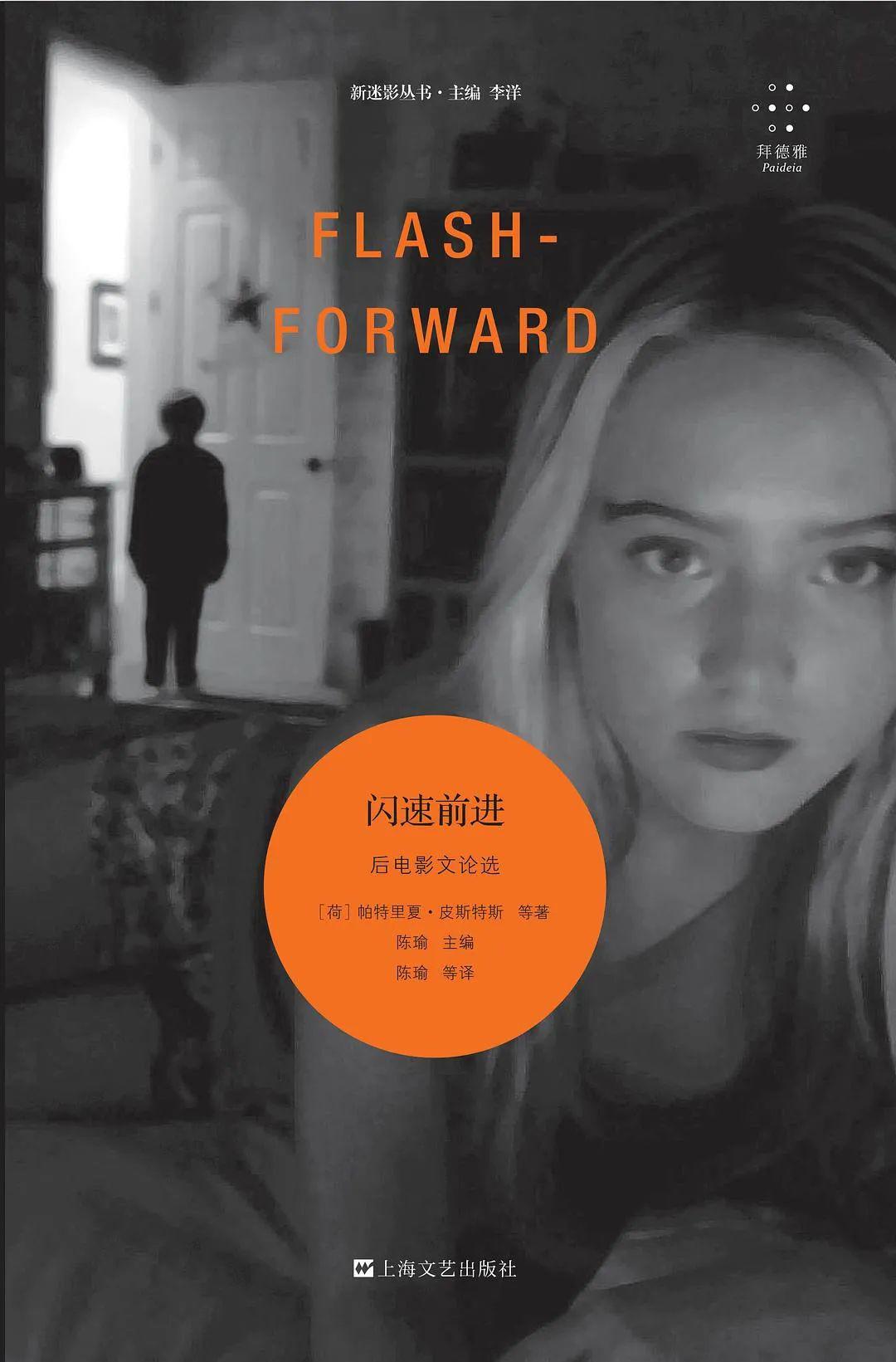

陈瑜,上海大学上海电影学院副教授,硕士生导师。美国杜克大学访问学者,主要研究领域为电影理论与批评、影视文化研究,著有《“后理论”的洞见与局限——以波德维尔中国诗学为中心的讨论》、《“后电影”的理论建构及其视域局限》等论文,著有专著《电影悬念的叙事分析》(中国电影出版社,2013),主编并参与新书《闪速前进:后电影文论选》的翻译(上海文艺出版社,2023)。时间:2023年9月24日(周日)14:30-16:30报名方式:活动免费,点击下方上海电影博物馆微信小程序-首页“活动报名”ps:讲座对号入座,我们会为大家提供记笔记的纸张,请自备水笔并凭报名成功信息现场签到取票,本场次观影座位有限,先到先得哦~

本次讲座我们还准备了陈瑜老师的新书《闪速前进:后电影文论选》作为礼品送给大家,本书收录了西方电影和媒介研究学者关于后电影(post-cinema)的十五篇代表性论文,作者包括托马斯·埃尔塞瑟、西格弗里德·齐林斯基、弗朗西斯科·卡塞蒂、帕特里夏·皮斯特斯、史蒂文·沙维罗等。“后电影”可被理解为对21世纪电影新形态、新发展、新问题进行理论化的一种命名,它聚焦于21世纪的媒体如何帮助塑造和反映新的情感形式。后电影理论的建构者人数众多,且表达出几乎完全相同的问题意识,即数字时代对电影制作和电影研究的影响。 给本篇推文留言,分享你对《奥本海默》的观影心得或对后电影时代的思考,转发本文至朋友圈,并将转发截图发送至本微信后台,我们将精选两位观众的留言送出新书《闪速前进:后电影文论选》,讲座现场领取。

给本篇推文留言,分享你对《奥本海默》的观影心得或对后电影时代的思考,转发本文至朋友圈,并将转发截图发送至本微信后台,我们将精选两位观众的留言送出新书《闪速前进:后电影文论选》,讲座现场领取。活动当天,我们也将准备惊喜赠书给到现场提问的观众,名额有限抓紧报名参与哦!

新书《闪速前进:后电影文论选》已上架各大平台,特别感谢拜德雅、艺文志、上海文艺出版社对本次活动的支持。

欢迎大家扫码添加电博君微信进群,我们会在群内发布和提醒会员相关信息,大家也可以群内聊电影、聊博物、聊好物。

扫描二维码添加电博君微信

给本篇推文留言,分享你对《奥本海默》的观影心得或对后电影时代的思考,转发本文至朋友圈,并将转发截图发送至本微信后台,我们将精选两位观众的留言送出新书《闪速前进:后电影文论选》,讲座现场领取。

给本篇推文留言,分享你对《奥本海默》的观影心得或对后电影时代的思考,转发本文至朋友圈,并将转发截图发送至本微信后台,我们将精选两位观众的留言送出新书《闪速前进:后电影文论选》,讲座现场领取。