正文共3959字,预计阅读时间约为14分钟

可点击右上角小圆点“听全文”~

本期导读

1. 单细胞生物拥有多细胞胚胎表现;

2. 用电流快速实现材料非晶化相变;

3. 五分钟剧烈运动降低高血压风险;

4. 玛雅城市遗址在手机上浮出水面;

5. 能够造成免疫损伤的果味电子烟;

01

先有鸡还是先有蛋?

《自然》:“先有蛋!”

Chromosphaera perkinsii是一种2017年在夏威夷发现的生物。它在地球上存在的最早迹象可以追溯到十亿多年前,远早于第一批动物的出现。它虽然是单细胞物种,但也可以聚集成多细胞形态在一起生活。

瑞士日内瓦大学的一个研究小组观察到,该物种的多细胞结构与动物胚胎有惊人的相似之处。迹象表明,负责胚胎发育的机制早在多细胞动物出现之前,就已经存在在单细胞生物中了。

在这之前人们一直有这样的疑惑:多细胞生物总是来自于胚胎,而胚胎总是来自于多细胞生物。这是一个类似于先有鸡还是先有蛋的问题。

Chromosphaera perkinsii这一物种在十多亿年前从动物进化路线中分离出来,为研究可能导致多细胞生物机制过渡提供了宝贵的意见。

科学家发现,这种生物一旦达到最大尺寸,就会分裂而不会进一步生长,形成类似动物胚胎发育早期的多细胞群落。

令人惊讶的是,这些细胞分裂的方式和它们所采用的三维结构与动物细胞生长的阶段惊人地相似。例如,它们也会长出某些特化的调节细胞,通过分泌类似激素的物质来调节其他细胞的生长。这表明,控制复杂的多细胞生成的遗传程序早在多细胞动物出现前就已经存在了。

论文作者Marine Olivetta解释说:“这太神奇了,一个最近才发现的物种让我们可以追溯到十亿多年前。”事实上,这项研究表明,多细胞发育的原理在动物出现之前就存在了。

也就是说,大自然早在“发明鸡”之前就拥有了“创造鸡蛋”的遗传工具。因此,这个问题的回答应该是“先有蛋再有的鸡”。

这一发现还可以为许多类似胚胎的古老化石提供新的研究视角,并可能挑战某些传统的多细胞生物学观念。

该物种的细胞呈现明显类似卵细胞的极性

(图片来源:Dudin实验室)

课代表总结:单细胞生物过得好好的,为啥突然想要发展一套多细胞的基因呢?

02

新技术将相变存储器能耗压缩到10亿分之一

在传统存储器,例如硬盘或者闪存中,信息是以1和0的形式储存在电磁介质中。虽然现在磁盘的容量很大,但是受基本电磁规律的制约,信息的读写速度很难进一步提升。

想要解决这个问题,可能需要彻底改变技术路线,选用非电磁学的存储介质。

早些年的时候,人们意识到材料的晶态和非晶态也可以视为1和0,用于储存信息。

晶态和非晶态是物质存在的两种形态,例如晶态的氯化钠是透明的,而非晶态的氯化钠就像家里的食盐一样是散乱的白色颗粒。在一定条件下,这两种状态之间是可以实现快速切换的,因此如果用晶态和非晶态来代替1和0,就可以做出存储速度比现在的闪存和硬盘快上万倍的存储装置。这对于高性能的CPU来说至关重要。

利用这种原理制作的存储器称为相变存储器(PCM),虽然很有潜力,但却受制于一些基本问题。

一个问题就是,这种相变需要消耗大量的能量,极大的功耗让它在商业上并不可行。

日前,美国宾夕法尼亚大学领导的国际团队开发出一种新方法,使得转变所需的能量降低为原先的十亿分之一。这一突破可以为PCM开辟更广泛的应用。

研究者发现,给硒化铟(In2Se3)导线通电时,导线突然停止导电。仔细检查后发现,导线的长段已经转变为非晶态。

经过多次实验,研究团队将这种材料的二维特性、铁电性和压电性等性质一一研究了一番,才弄清楚了电流促使非晶化发生的作用原理。

起初,硒化铟导线中的微小部分(十亿分之一米大小)被电流激活而非晶化。导线中的硒化铟是分层的,而电流会把这些非晶化的部分堆放在某些特定的层上,就像山顶上积雪的细微移动一样。

当达到临界点时,这种运动会引发整个导线的快速变形。变形区域发生碰撞,产生穿过材料的声波,类似于地震期间地震波穿过地壳的方式。这一波动则会促使附近的大部分区域都会发生非晶化。

这样一来,只需要很小的能量就可以引起大范围的非晶化,避免了加热冷却过程中的大量浪费,可以在保证转变速度的前提下极大地减少能耗。

这一研究将为新一代缓存和闪存的开发提供新的出发点。

电流将非晶化的材料推送到导线中的特殊位置 (图片来源:宾夕法尼亚大学)

课代表总结:据说可以将读写速度压缩到纳秒级!

03

降血压,5分钟剧烈运动就够了

新研究表明,每天进行少量剧烈活动(如上坡行走或爬楼梯)可能有助于降低血压。这项研究发表在《循环》杂志上,由澳大利亚悉尼大学和英国伦敦大学学院 (UCL) 领导的国际学术合作组织进行。

据估计,每天只需五分钟的剧烈活动就有可能降低血压,这强调了短时间高强度运动对血压管理的强大作用。而每天用20-27分钟的运动取代久坐行为,包括上坡行走、爬楼梯、跑步和骑自行车,预计可以实现临床意义上的血压降低。

高血压是全球过早死亡的最大原因之一。它影响着全球12.8亿成年人,可能导致中风、心脏病发作、心力衰竭、肾脏损害和许多其他健康问题,由于缺乏症状,它经常被称为“沉默杀手”。

研究小组分析了来自五个国家的14761名志愿者的健康数据,以了解运动行为与血压之间的关系。每位参与者都在大腿上佩戴可穿戴设备,以测量他们每天的活动和血压。

日常活动分为六类:睡眠、久坐、慢走、快走、站立,以及跑步、骑自行车或爬楼梯等剧烈运动。

研究团队通过统计模型估算每种情况下对血压的影响,结果发现,如果每天用20-27分钟的剧烈运动取代久坐行为,则可能将人群心血管疾病发病率降低28%。

研究结果表明,对于大多数人来说,有强度的运动是降低血压的关键,而散步等不太剧烈的运动则没有显著降血压的效果。

好消息是,如果你的身体不适合长时间剧烈运动,那么可以尝试进行哪怕5分钟的剧烈运动,也可以对降低血压有明显的效果。从跑步赶公交车,到骑共享单车赶地铁,其中许多活动都可以融入日常生活中。

对于那些不经常锻炼的人来说,散步对血压还是有一定好处的。但如果你想改变血压,通过锻炼增加心血管系统的负荷将产生最大的效果。

坚持运动可以有效降低血压

(图片来源:scitechnews.com)

课代表总结:下课跑步去食堂,每天两次,刚好5分钟!

参考文献:

Joanna M. Blodgett, Matthew N. Ahmadi, Andrew J. Atkin, Richard M. Pulsford, Vegar Rangul, Sebastien Chastin, Hsiu-Wen Chan, Kristin Suorsa, Esmée A. Bakker, Nidhi Gupta, Pasan Hettiarachchi, Peter J. Johansson, Lauren B. Sherar, Borja del Pozo Cruz, Nicholas Koemel, Gita D. Mishra, Thijs M.H. Eijsvogels, Sari Stenholm, Alun D. Hughes, Armando Teixeira-Pinto, Ulf Ekelund, I-Min Lee, Andreas Holtermann, Annemarie Koster, Emmanuel Stamatakis, Mark Hamer, Hans Savelberg, Bastiaan de Galan, Carla van de Kallen, Dick H.J. Thijssen. Device-Measured 24-Hour Movement Behaviors and Blood Pressure: A 6-Part Compositional Individual Participant Data Analysis in the ProPASS Consortium. Circulation, 2024; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.124.069820

04

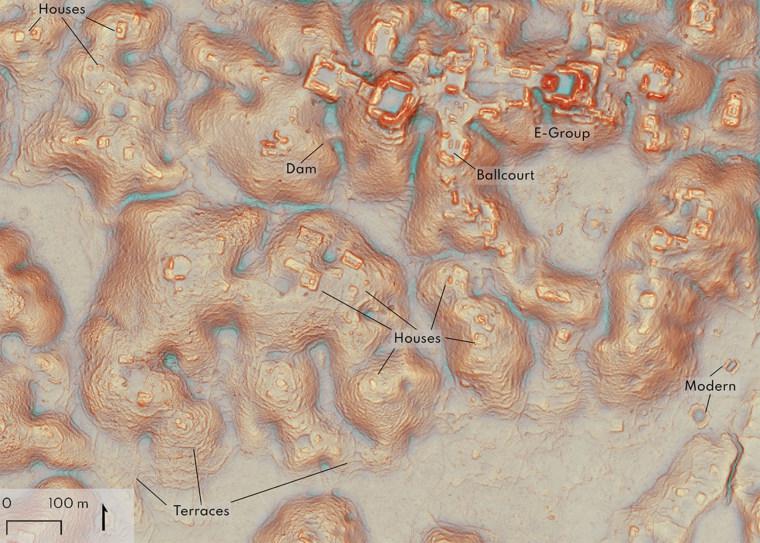

随便刷刷手机,居然发现了大型玛雅城市遗址

巨大的玛雅景观隐藏在墨西哥南部的森林之下。

研究人员在《古物》杂志上发表报告称,这座新发现的城市被称为瓦莱里亚纳,面积与北京相当,具有“古典玛雅政治首都的所有特征”。

它的广场由一条宽阔的通道连接,大型的寺庙、金字塔和水库都有1500多年的历史。

考古学家早就知道,位于墨西哥最南端的玛雅低地拥有适合城市建设的环境。但是,该地区森林繁茂,无法深入考察。

美国新奥尔良杜兰大学的考古学家Luke Auld-Thomas在网上冲浪时,看到了墨西哥自然保护协会收集到的一组数据,是关于该地区的碳摄入量和排放量的。

他发现,有些位置的碳摄入量与周围相比有明显差异,说明那里可能有些不为人知的东西。

借助激光雷达,研究人员可以使用飞机上的激光束来绘制躲在茂密树冠下的地形图。对这一地区进行重点扫描后,他们可以清晰地看到,这些地方有明显人工建筑的痕迹。

这也印证了Luke Auld-Thomas的猜测。他说自己是“蒙着眼睛也击中了靶心”。“我们没想到用这么小的数据集就能找到这么大的遗址。”

重新处理这些数据后发现,这次新发现的玛雅城市位于低地分区,可能曾经是人口稠密的定居点。

研究人员推测,这里的居民可能喜欢在附近的瀉湖游玩,或者在城市的球场上运动,还或许可以在金字塔寺庙参加仪式。房屋周围环绕着弧形的圆形露天剧场式庭院。

这里每平方公里有超过400栋建筑,在鼎盛时期,建筑密度是周边大部分地区的七倍多。历史上,只有位于墨西哥和危地马拉边境附近的低地大城市卡拉克穆尔的建筑密度比这里更高。

在扫描结果中还可以看到古代农业梯田,它们为这一地区稠密的人口提供了必要的支撑。在玛雅古典时期(公元250-900年),这里的人口可能超过了50000人。

学者认为,隐藏在雨林中的玛雅遗址还有更多秘密等待着被发现,而玛雅人的文明与历史同样等待着我们去揭秘。

雨林遮盖的地形图,人工建筑的痕迹清晰可见

(图片来源:参考文献)

课代表总结:大洋彼岸,沧海桑田。

05

果味电子烟会带来更大的健康风险

新的研究表明,调味电子烟会损害肺部的天然防御能力,使人体更难抵抗感染。该研究比较了调味电子烟和非调味电子烟的效果。

毋庸置疑的是,所有电子烟都会对人体造成伤害,并不是完全无害的香烟替代品。学者们表示,这项研究进一步证明了在电子烟中添加调味剂会加剧危害。

在2019年报道过的一系列青少年肺部损伤病例中,加拿大麦吉尔大学的助理教Ajitha Thanabalasuriar发现,这些病例虽然都是由电子烟引发的,但其中一些人的损伤程度要更高一些。

于是研究团队开启了一项实验,让老鼠暴露在电子烟烟雾中数天,并使用活体成像技术实时观察它们的肺部免疫细胞。同时,研究人员还采用了不同类型的电子烟来比较免疫细胞的受损程度。

通过采用延时摄影的方法,研究者得以观察老鼠肺部免疫细胞的运动状态和活力等。一方面,实验确实发现了果味电子烟会造成更大的肺部损伤;另一方面,他们发现这种损伤是由于免疫细胞的失活造成的。

这项研究发表在《美国国家科学院院刊》上,表明果味电子烟中的特定化学物质会麻痹肺部负责清除有害颗粒的免疫细胞,使人体更容易受到呼吸道感染。无味电子烟则没有这种效果。

作者认为,我们需要谨慎对待这些产品中添加的调味剂,它们可能会产生有害影响。问题在于,电子烟本身就是有害的,选择无调味的电子烟虽然可以降低这种伤害,但最值得提倡的是早日戒烟,当然也包括电子烟。

另外,研究者认为还需要开展更多研究,来查明果味电子烟中导致免疫细胞受损的具体化合物,并确认在小鼠身上观察到的效应是否也会发生在人类身上。

肺部免疫细胞的活力受损

(视频来源:参考文献)

课代表总结:吸烟有害健康,早日戒烟可以减少吸烟造成的健康风险!

参考文献:

Amelia Kulle, Ziyi Li, Ashley Kwak, Mathieu Mancini, Daniel Young, Daina Zofija Avizonis, Marc Groleau, Carolyn J. Baglole, Marcel A. Behr, Irah L. King, Maziar Divangahi, David Langlais, Jing Wang, Julianna Blagih, Erika Penz, Antoine Dufour and Ajitha Thanabalasuriar, Alveolar macrophage function is impaired following inhalation of berry e-cigarette vapor. 23 September 2024, Proceedings of the National Academy of Sciences.

DOI: 10.1073/pnas.2406294121

版权说明:未经授权严禁任何形式的媒体转载和摘编,并且严禁转载至微信以外的平台!

文章首发于科学大院,仅代表作者观点,不代表科学大院立场。转载请联系cas@cnic.cn

推荐阅读

“我不长大,是因为我天生就长不大” >>

南美森林中还有古代城市遗迹?>>

电子加烟法力无边?揭秘电子烟骗局 >>

“年底焦虑症”袭来?跑两步试试 >>

科学大院是中国科学院官方科普微平台,致力于最新科研成果的深度解读、社会热点事件的科学发声

主办机构:中国科学院学部工作局

运行机构:中国科学院计算机网络信息中心

技术支持:中国科普博览

转载授权、合作、投稿事宜请联系cas@cnic.cn

大院er拍了拍你:不要忘记

点亮这里的 赞 和 在看 噢~