寻根

家源

家文化研学笔记

与子女做朋友

——梁启超家书与家国情(下)

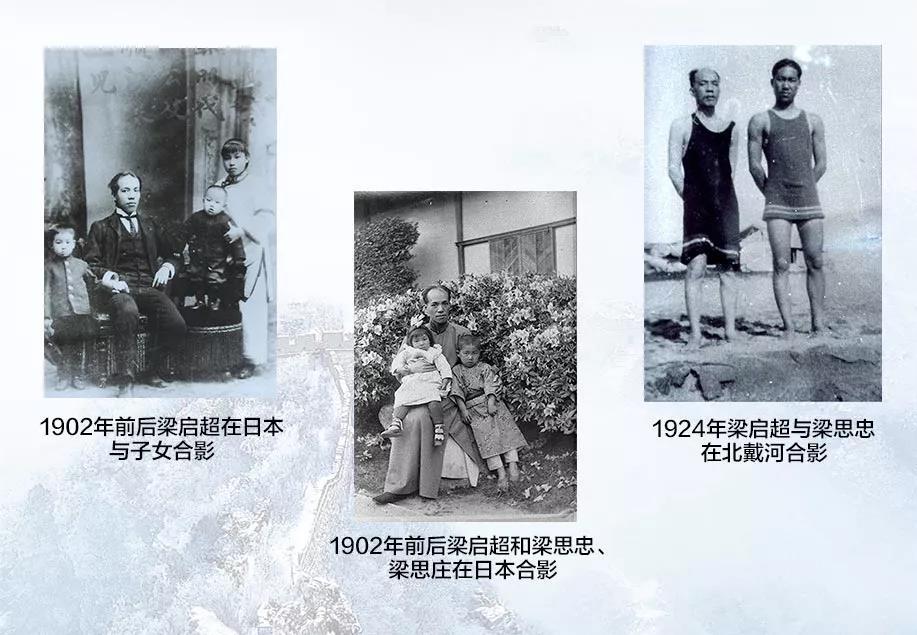

梁启超自幼受到良好的家庭教育,他很小就跟随祖父梁维清读书。祖父勤俭朴实、忠厚仁慈、治家严格,每天除了教授文化知识,还给孙儿讲解古代豪杰哲人的故事,尤其是宋、明国难之事,这些给梁启超以深刻的爱国教育。

梁启超的父母更多的是以自身为榜样去教导梁启超。梁启超在《三十自述》中曾写到父亲对他的教育,在梁启超的眼里,父亲是慈祥的,也是严厉的。他对梁启超寄予厚望,激励儿子奋发向上,做一个出类拔萃的人。作为父亲,除了督促儿子读书以外,还要求他参加田间劳动,言语举动要遵守礼仪,如果违反了家风、礼节,他决不姑息,一定严厉训诫。梁启超的一言一行,其祖父与父母都严格要求,修身齐家治国平天下的理念就这样悄然播撒在梁启超幼小的心灵之中。

梁启超故居纪念馆内的梁启超雕塑

梁启超作为近代中国杰出的启蒙思想家,不仅在家庭教育、社会教育方面唤起了一个时代的觉醒,培养了大批卓越的人才,促进了近代中国的发展,而且在家庭中他是孩子们的慈父、导师、挚友,在教育子女方面也非常成功。他的儿女们,个个都在专业领域有重要贡献,并热忱报效祖国,成就斐然。

“

梁思达

”

梁思达(1912-2001),梁启超四子,出生于日本,著名经济学家。

梁思达与哥哥姐姐们的经历有所不同,虽然没有留学西方,却与天津南开学校结下不解之缘。梁思达学习勤奋,成绩优异,于1926年进入南开中学。这时,哥哥姐姐们都在北美留学,思达也有志出国深造。梁启超对思达等人的学业也很重视,有时也教他们读书。1927年2月,他在信中说:“我从今天起每天教达达、思懿国文一篇。目的还不在专教他们,乃是因阿时寒假要到南开当先生了。我实在有点不放心,所以借他们来教他的教授法,却是把达达们高兴到了不得了。”

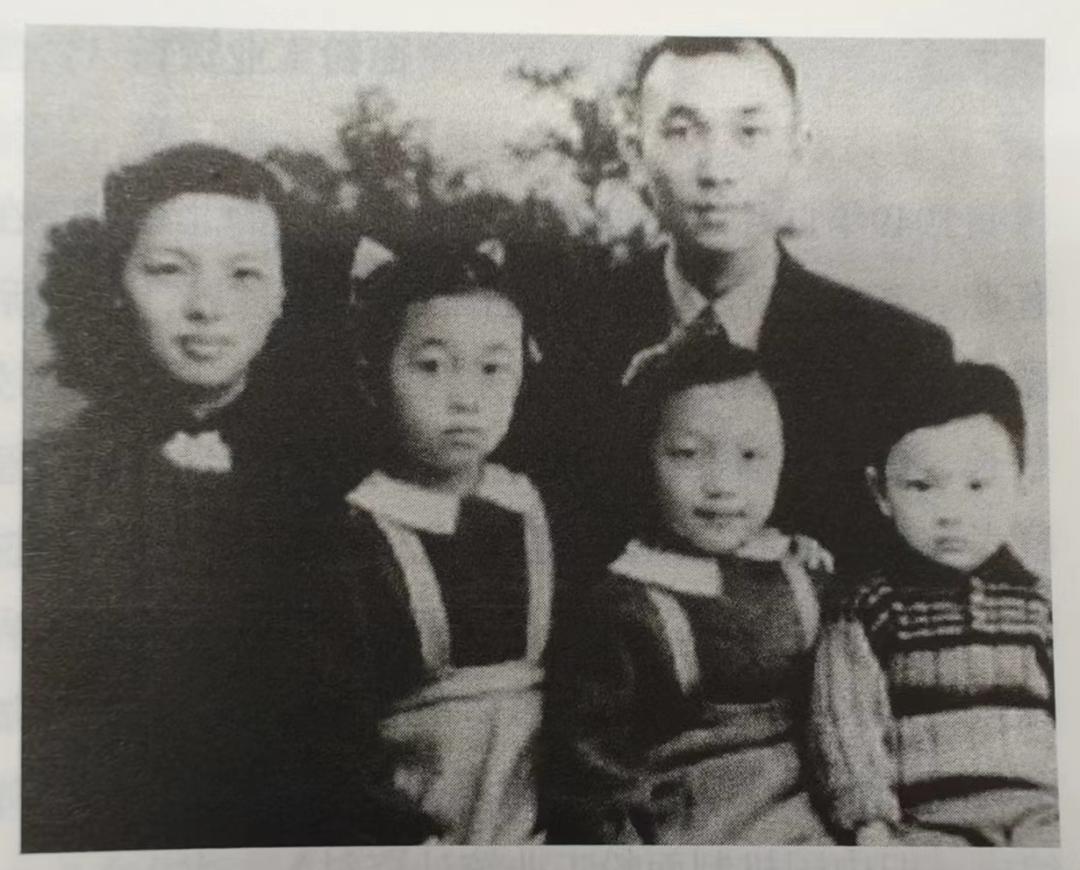

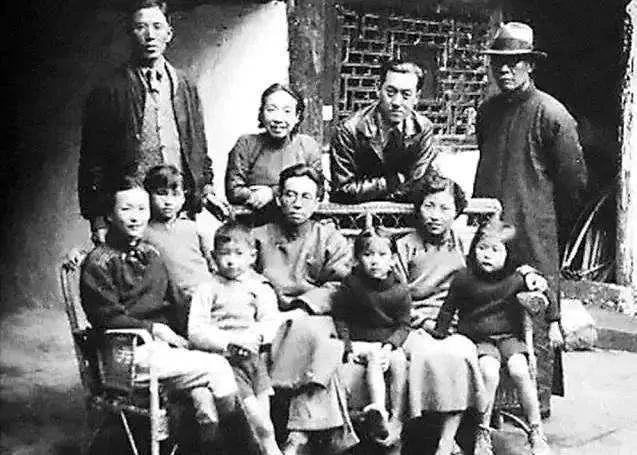

1946年,梁思达一家摄于上海。

梁思达早年受家学熏陶,喜好传统文化,中学时又对物理、化学产生浓厚兴趣。他为何不响应父亲的号召努力当一位科学家?出于照顾母亲的考虑,他不想离开天津。于是,他升入南开大学经济系,毕业后长期从事经济学研究。抗战期间曾在重庆中国银行总管理处和中国银行长沙支行任职。1949年11月,调北京国务院外资企业局(后改为中央工商行政管理局)秘书处,后在调研处任统计科科长,兼做内部资料的编辑工作。他曾经参加中国科学院经济所《中国近代经济史》的编写工作,并于1965年主编了《旧中国机制面粉工业统计资料》一书。梁思达晚年热心于天津饮冰室的复原工作,可见他对父亲事业的热爱。

“

梁思懿

”

梁思懿(1914-1988),梁启超三女,1914年出生于北京,著名社会活动家。

梁思懿于1933年考入燕京大学医学预备班,准备三年后进入协和医学院学医。后来,为了参加革命,她转入燕京大学历史系,自1935年下半年开始投身于爱国学生运动。她思想活跃,积极进步,曾任燕京大学“中华民族解放先锋队”的大队长,是“一二·九”运动中的学生骨干,为“燕京三杰”之一。

1936年,梁思懿加入中国共产党。1940年4月,梁思懿在上海动员并送妹妹梁思宁参加新四军。1941年7月,她随丈夫张炜逊赴美国,1942年毕业于南加州大学历史系。后在芝加哥和纽约社会学院任教。1949年,在得知新中国即将成立的消息后,她立即携全家离美回国,曾任山东白求恩医院教师、山东省妇女联合会主席。1955年,调北京任中国红十字会总会国际联络部副部长、顾问,长期从事对外友好联络工作,曾多次出访世界各国,并参加红十字会国际委员会的各种会议,足迹遍及五大洲。

“

梁思宁

”

梁思宁(1916-2006),梁启超四女,生于上海。

梁思宁早年曾就读于南开大学,1937年因日军轰炸南开大学,被迫失学。1940年,在三姐梁思懿的影响下,梁思宁以南下上海求学为名告别慈母,冒着生命危险,经宁波、金华,最终至新四军一二三支队司令部,在战地服务团做宣传工作,1942年加入中国共产党。1946年,她与同样是从青年学生成长为革命干部的章柯结婚。新中国成立初期,陈毅元帅曾对建筑学家梁思成说:“当时在我部队里,有两个特殊的兵,一个是梁启超的女儿,就是你的妹妹;另一个是章太炎的儿子。”

梁思宁、梁思懿、梁思礼、梁思达(从左至右)

“

梁思礼

”

梁思礼(1924-2016),梁启超五子。火箭系统控制专家,中国科学院院士。著有《梁思礼文集》《向太空长征》等。

梁思礼排行最小,深受梁启超的宠爱,小名“老白鼻”(baby)。当时他的大哥大姐们都留学海外,家里只有思达(十三岁)、思宁(九岁)及小思礼。天真活泼的“老白鼻”成为梁启超身边的主要乐趣,减少了父亲的寂寞。梁启超在家信中说:“老白鼻一天到晚'手不释卷’……都变成书呆子了。”“老白鼻好玩极了,最爱读书,最爱听故事,听完了就和老郭讲去。”

梁启超生前,一直遗憾他的孩子们没有一个是学自然科学的,曾给海外的孩子们写信说:“我想你们兄弟姐妹到今还没有一个学自然科学,很是我们家的憾事。”在他去世后,最宠爱的小儿子实现了他的遗愿。1941年,梁思礼拿着母亲筹措的400美元,随姐姐梁思懿到美国求学,进入普渡大学电机工程系。1945年,梁思礼从普渡大学毕业,获得学士学位,随后进入辛辛那提大学自动控制系,获硕士及博士学位。

1949年新中国成立前夕,他和姐姐梁思懿同船回国效力。最初,梁思礼在邮电部电信技术研究所和通信兵部电子科学研究所从事技术工作。1956年,梁思礼调国防部第五研究院,在钱学森院长领导下任导弹系统研究室主任,参加国务院组织的“十二年科学远景规划”,负责起草“运载火箭”的长远规划。

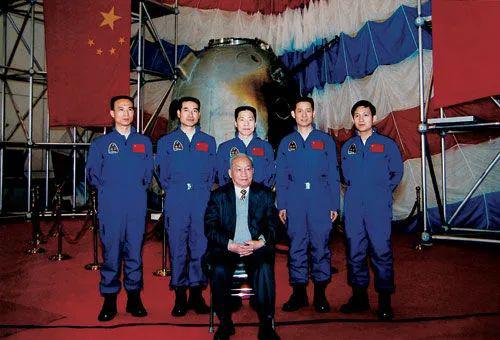

2003年,神舟五号载人飞船发射成功后,梁思礼与杨利伟等航天员合影

梁思礼曾领导和参加多种导弹、运载火箭控制系统的研制、试验。他在长征二号运载火箭的研制中首次采用新技术,为太平洋海域成功发射远程导弹试验作出重要贡献。梁思礼为中国导弹事业奉献毕生精力,1993年当选为中国科学院院士,成为梁家继思成、思永之后的第三位院士。

梁氏家风家教

梁氏一族有着非常优秀的家风家教,梁启超本人是梁氏家族中十分重要的一环,是一位承前启后的关键人物。他的教育思想和教育实践,既有中国传统儒学做根基,又融汇西方近现代科学、民主精神,这些都充分体现在他对子女的培养、教育之中。时过境迁,梁启超的维新思想不同程度地被时代超越了,而其“齐家”经验仍具有现代意义,体现在以下方面:

01

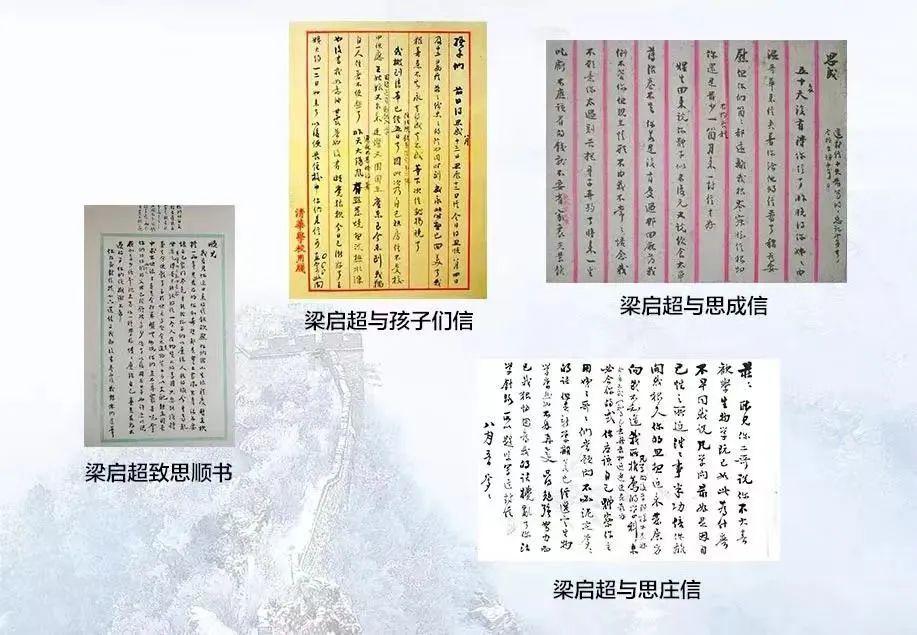

其一,梁启超洋溢着深沉的父爱,践行了“没有爱就没有教育”的原则。他一生奔忙于国事,日理万机,却为儿女们的成长倾注了大量心血。他重视与子女沟通,写给海外留学子女的数百封家书充满了无微不至的关怀,大到人生道路、婚姻家庭,小到衣食消费、作息养身,均耐心开导,润物无声。在百忙之余,他有时也为梁思顺等人讲书、批改日记和作文,不辞辛劳,甚至通宵达旦。他是儿女们的良师益友,但又如信中所说:“爹爹虽然是挚爱你们,却从不肯姑息溺爱,常常盼望你们在困苦危险中把人格能磨炼出来。”因而,他一旦发现子女有学习、生活上的问题,就及时引导、帮助。

02

其二,梁启超尊重儿女的个性和专业爱好,为儿女提供了自由发展的空间。他晚年离开政坛,感慨“做官实易损人格”,希望梁思成学建筑学,梁思忠学工程学,以便兄弟俩通力合作,但父亲的设想未必切合实际。对此,梁启超尊重儿子的兴趣、特长,赞成梁思成研究古代建筑史,梁思忠学习军事,投身于政治。鉴于思成、思永侧重于人文学科,他希望思庄以下的子女学习自然科学,但事实上仅有梁思礼后来子承父志,成为火箭专家。梁启超自称信仰“趣味主义”,鼓励家长培养自己的兴趣,从而影响孩子的兴趣和爱好,这也是他指导儿女学业的重要原则。

03

其三,梁启超重视“磨炼人格”教育,尤其落实于学业上陶冶韧性。他推崇曾国藩的家教,反复告诫孩子们“处忧患最是人生幸事,能使人精神振奋,志气强立。”他认为,在困难中保持“寒士家风”,即是“自立之道”。不仅如此,他还强调要在舒服的环境中养成“寒士家风”,教导长女梁思顺:“你们都是寒士家风出身,总不要坏自己家门本色,才能给孩子以磨炼人格的机会。”对于梁思忠不愿舒舒服服地读书而想回国参军,他指出:“一个人若是在舒服的环境中会消磨志气,那么在困苦懊丧的环境中也一定会消磨志气。” 要求思忠“随遇而安”地学些军事本领再回来。

梁启超汲取朱熹、曾国藩的治学心得,主张“莫问收获,但问耕耘”。治学的过程,不能急于求成。他开导学业上有些急躁的思成:“凡做学问总要‘猛火熬’和‘慢火炖’,两种工作循环交互着用去。在慢火炖的时候才能令所熬的消化作用融洽而实有诸己。”

04

其四,梁启超以爱国为立身之本,珍视中国文化。他的爱国之心贯穿于家教之中,在世时言传身教,做梁家“兄弟姊妹的模范”。其后,《饮冰室合集》仍是梁家子女的精神食粮。梁思礼等人一再提到受父亲作品的爱国思想感染。事实上,抗战期间,梁思顺拒绝出任伪职,梁思成夫妇不畏艰苦和病魔,放弃去国外工作的机会,梁思礼学成归国,均表现了深厚的爱国情怀,也与父亲的思想熏陶不无关系。

梁启超珍视祖国文化,以至被视为东方文化派的代表。梁家子女虽然留学海外,却热爱中国文化,钻研国学。梁思成在父亲的指导下,民国初期开始读“四书”,留学美国时还研读了李诫的《营造法式》等书,从而奠定了较好的国学基础。梁思成、梁思永等人从不同领域阐扬中国文化,契合了近代以来的爱国主义旋律。

这些家教内容在一些家庭或多或少地存在,但未必像梁启超那样言传身教,完备无遗,而且贯穿始终。因之,重温梁氏的家教、家学,对于当代家庭仍然不乏启示意义。

阅读推荐

《新文·新民·新世界:梁启超家族》

李喜所 ; 胡志刚 著

新星出版社

K820.9/4447-2

总馆文献借阅区 可供外借

本书着力探究梁启超家族独有的特色和长期积淀的文化内涵,写出了知识分子家庭的文化底蕴、文化品味和文化走向,阐述了梁氏家族的文化个性,解读了“一门三院士,九子皆才俊”的梁门传奇。

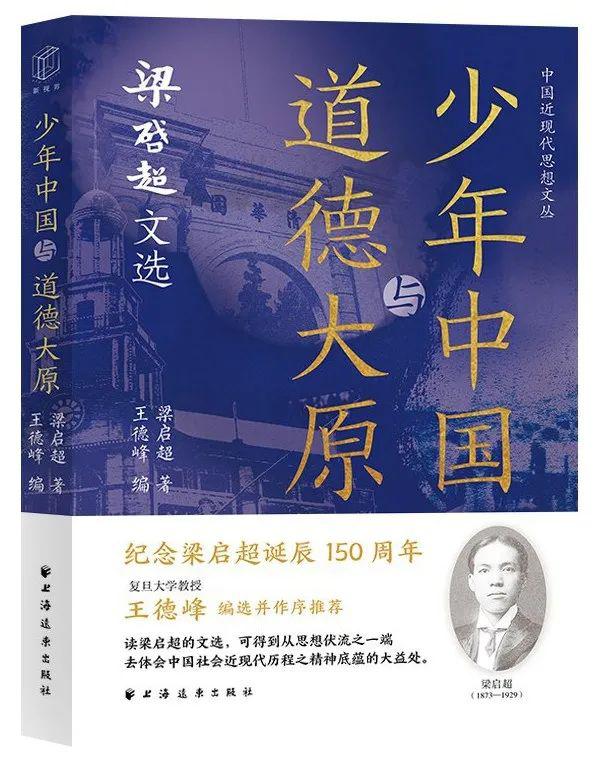

《少年中国与道德大原:梁启超文选》

梁启超 著 ; 王德峰 编

上海远东出版社

B259.11-53/3934

总馆文献借阅区 可供外借

本书选取梁启超生平作品中有关中国少年求学、成长、树立三观的文章,集中呈现梁启超关于中国国民道德的探讨和论述,特别是对儒学体系中的道德观点的评述与扬弃,为树立中国道德、建立国民品格孜孜不倦。

*部分文字与图片资料来源于网络,版权归原著者所有。

上海市杨浦区图书馆

微信号|ypqlib