老家的年味

朱云飞

老家的年俗,说繁琐,是够繁琐的,腊月廿三到正月十五,天天都是过年的事,够忙的;说简单,也挺简单的,初一十五,年年就是这么回事,轻车熟路。

春节从腊月廿三送灶开始。老家的送灶有两天,廿三是老百姓的,廿四是官家的,老百姓一般就记着廿三这一天。灶神爷在家乡称作“灶君公公”,这天,每家每户都要把灶君公公恭送到天上去,汇报这户人家的各种情况。为了使灶君公公多说好话,报喜不报忧,把贴在灶壁上的灶君公公画像轻轻地剥下来,用鸡毛摊子或抹布清理干净,然后放在灶上,点上香烛,供上圆头(汤团)果品和麦芽糖。斋灶结束时,把圆头和麦芽糖混在一起,糊在灶君公公的嘴上,然后折一支柏树枝插在地上,把灶君公公的画像放在柏树枝上,点上一把火,连树枝带画像一起烧掉,算是送灶君公公上天了。

灶台老照片

以前的房子不像现在,大多是平房,再好也就是两层砖木结构, 不济的也有草房。搞卫生俗称“掸檐尘”,这是过年必不可少的,称做除旧迎新。用长竹杆绑上扫把扫除梁木上的灰尘,搬开角落头的家具清扫地面,抹去门窗上的灰尘。考究一点的,到石灰行里买两块生石灰,放在水里化开了搅拌均匀,粉刷墙壁。这种石灰水,刚涂上去时也是雪白的,但它会吸收空气中的水分,天然又环保。

最有趣的是还要把大灶上的大小锅子拿到屋外空旷的地方倒置过来,用炒菜刀刮去厚厚的锅灰。以前房子地面多数是素土的,一年走下来,地面上沾了不少泥,疙疙瘩瘩的,走在上面挺不舒服,用刀铲把它铲平,家乡人叫作“扦脚泥”。

老家称腊月廿九为小年夜,三十为大年夜,统称为“年夜脚” 。欠人还债,绝不拖过大年夜的,否则会被人看不起的,以后再想求人就难了。自己也会认为自己做了亏心事儿,见人矮了半截。

大户人家在客堂间摆放上天竺腊梅,普通人家买上一二张年画, 大门家家贴上春联,增加新年气氛。

除了宰猪羊杀鸡鸭,准备年货外,老家人还会做蛋肠、磨米粉、 奘糕、煮笋干,做圆头。蛋肠是用鸡鸭蛋打碎摊成薄衣,上面再摊一层和好的猪肉末卷起来,蒸熟后切成片。磨米粉的糯米几天以前就淘洗干净用水浸好了,因为磨粉的石磨不是家家都有,要轮着用,所以年夜脚里,石磨连夜连轴转是常有的事。磨出来的糯米粉,新年里做各种糕点的备料,一时吃不完晒干叫“腊糯粉”,待春上青黄不接时用。糕就更兴师动众了,料米一般是糯、粳五五掺,当然也有六四掺,四六掺的。先把料米浸上一两天,沥干,放在石臼中斗细,再用网筛筛过,这网筛目数的大小,要看奘什么糕,一般糯一点的猪油白糖糕,筛子就细一点,普通的红糖糕,筛子可以粗一点。不过也没什么定规,全凭各人的习惯喜好。听说奘糕是个技术活,容易半生不熟,所以没奘过的人不敢轻易下手,请个老把式把把关。好的糕放在客堂间桌子上晾几天,收干水分后切成块,放在太阳里晒干,叫“硬糕”,储存在甏里,是农家上好的抗饥食品。也可洒一点水复蒸软了吃,一直到麦收。

我不知道新年为什么总是煮笋干,也许煮笋干费时费油,贫苦人家平时没那么多油水,也没闲工夫。那时节,笋干是个紧俏货,就凭票证也买不到,非到了过年,每户才配给三、五只干笋,到指定南货店凭粮卡购买。干笋放在淘米水里浸泡几天,每天换水,笋干会变白,固有的“竹浪气”也会减轻不少。待干笋完全泡开之后,叫手艺人切一切,几毛钱一斤的加工费不能省,专门铡刀切出来的笋丝又薄又均匀,容易入味。在开水里淖一下,洗净,放进咸肉等油水丰盛的配料,煮上一天,闷上一晚,盛在大钵头里,吃早饭最爽口。

年夜脚里,几乎家家户户都会炒“年货”,当然不象现在五花八门,样样齐全,那时无非是夏天时吃南瓜西瓜积下的瓜子,还有自家田地上收获的蚕豆、黄豆,花生算是最好的。起先用粗黄沙干炒, 用盐巴代替黄沙是后来的事情了。穷苦的人家或者孩子多,炒货不够多,只好炒点黄豆、香瓜子供孩子们分分。日子虽清苦,但孩子们也很快乐,盼着过新年。

年三十之前家庭主妇是忙的够呛。家乡有个习俗,不管家里多穷,新年一定要穿新衣新鞋,特别是小孩,一年到头就盼着这天,家长肯定不会让子女失望。有钱人家还好说,请个裁缝到家里来做个十天半月,穷一点的人家可忙坏了家庭主妇,棉袄棉裤千层底的鞋,都是她们一针一线缝出来的。那时人穷条件差,一到冬天,很少洗澡了。到了年三十,男人们总要剃个头,刮个脸,泡次澡堂子;女人们至少也要在家剪个头发,擦擦身子,换身衣服,换下的脏衣服,都是当天洗掉。用过的脏水、扫地的垃圾,不能留到大年初一。

腊月廿九要祭祖,老家人叫“斋太太”,要到祠堂点上香烛,辞岁、拜年。

大年三十,全家老小一定要团聚在一起,再远的人也要赶回来吃“年夜饭”,辞旧迎新的意思。饭桌上除了大鱼大肉外,平时稀罕之物只要有可能,会尽量端上年夜饭的桌子。有几样东西寓意美好, 为年夜饭必不可少,一是汤团,家乡人叫“圆团”,有甜、咸两种馅,甜馅品种较多,有赤豆沙、红枣、芝麻、山芋等,咸的馅一般就是纯精肉或精肉拌荠菜。汤团有团团圆圆、一团和气的意思;二是吃年夜饭就是再多的菜,吃得再饱了,也要多少吃点饭,因为今天的饭里放了黄豆,米粒代表白银,豆子代表黄金,吃了这个饭来年才会财路发达;三是饭桌上肯定有一条完整的鱼,在座的每个人都会争食这条鱼,而且不像平时先从肚裆脊背下手,而是从头尾开始,因为这条鱼表示来年将有头有尾,衣食有余。其实无伦圆团、黄豆饭还是鱼,都是讨个口彩,图个吉利,表达出人们对新一年的祈盼。

大年三十是一夜连双岁,五更分二天,除了老人孩子,都要等到半夜辞旧迎新,放上一串百响几枚高升,就是家穷买不起,也要来一起看个热闹。

大年初一,因为昨夜迟睏困,可以晚点起来,就是早醒,也不要老早起床。初一新年晚起床,说明该户人家有钱又有闲,日脚过得适意,否则是个劳碌命。

大年初一的早饭,是酒酿圆子汤加奘糕,热气腾腾,表示新的一年开始。圆子是实心没有馅的,大小如桂圆。酒酿是自家在年前就酿好的,只待初一开缸。

吃好早饭,大家都穿上新衣新鞋,以辈份大小,依次向长辈们拜年,长辈们也会给小囡们压岁钱。不过,压岁钱很少,普通百姓家一个红包也就是三五毛,顶多一元钱,现在听起来有些寒酸,可那时也不容易了,铜钿少,孩子多。

初一按规矩是不走亲访友的,也不随便骂人讲粗话,更不可打人,人人显得和蔼可亲,街坊邻里遇见了,抱拳作揖,说的最多的是“恭喜发财”。

初二开始走亲访友,到亲眷处拜年,东家摆酒宴,西家留吃饭, 好不热闹。

初三女儿回娘家,老家称“归宁”,这天女婿是一定要去的,而且孝敬丈人的礼物是平时的双倍,小时候就看到过回门女儿牵着挑担子的老公,箩筐里堆满了送给岳父大人的礼品,有原只头的猪腿,象小囡样高的乌青鱼,磨盘样大小的红、白糖糕,还有鸡鸭年货红烛棒香等,把个小扁担也压得弯弯的,而且每件礼品上都贴上了大红纸, 彰显出新年红红火火的气氛。

初五接财神爷是个大日脚,特别是做生意的主,更是对财神爷万分虔诚,初四晚上就不睡觉,高升百响自不待说,还要到网船人(打渔人)那里挑选一条活鲤鱼,到乡下杀一只山羊头。活鲤鱼放在大碗里两头翘,中间贴上红纸,像只金元宝;生羊头放在盘子里像只银元宝。午夜时分,供在财神爷像前,点上香烛,边放高升百响接回财神爷,祈求来年生意发达,财源广进。事后,主人会把羊头施舍给路人,活鲤鱼放生。

不过,初五这天不是人人都过的很惬意,那些店铺的伙计(打工者),特别是学生意的(学徒)提心吊胆。这天,老板接财神,要叫伙计去帮忙,拿到帖子的,说明来年老板还会用你,起码有一口饭吃,否则,就是停生意(辞退)了,第二天去拿回铺盖吧。

正月十五的元宵节,家乡称上元节、正月半,是春节临近尾声的一个大节,用现在的话说是一个高消费的节日。除了吃元宵,还有很多娱乐活动,其中最主要的是灯会,家家户户挂灯,有街上售卖的彩灯,也有考究的宫灯,当然最多的是有四个轮子,孩童拉着在地上走的兔子灯。从前没有路灯,到了晚上一片漆黑,可正月十五灯会是家家亮、街街亮,处处灯火璀璨。灯会又细分文灯与武灯。文灯出会以妇女为主体,除了各种灯饰,江南丝竹鼓乐在前引路,接着是抬脚,有关羽、张飞、周瑜等人物画像灯。武灯由清一色男子组成的舞龙队,前有夜明珠开路,张牙舞爪的金龙、青龙、乌龙紧随其后。一般每条龙有十几节长,得有十几个人舞,上下翻滚,活龙活现。看舞龙灯者鼎沸塞道,把春节的热闹气氛推到了高潮。舞龙人都是义务的,制作龙灯的费用都是商会中一些热心人捐助的。所以,从灯会的规模大小、热闹程度也可窥见当年年势的欠丰。

1984年嘉定元宵灯会

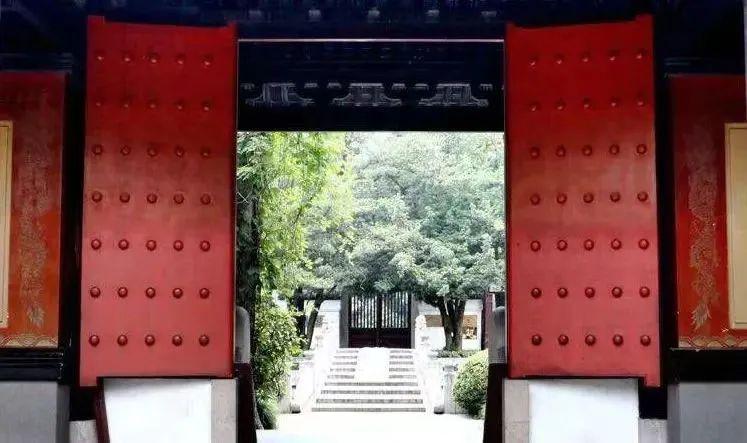

“走三桥”“摸门钉”实际上是老家乡亲对自己未来命运的祈福。三桥为“太平桥、吉利桥、长庆桥”,据说正月十五在鼓乐声中依次走过这三桥,能得到上苍的眷顾,民间有“走过太平桥,一年四季身体好;走过吉利桥,生意兴隆步步高;走过长庆桥,青春常驻永不老”的说法。“门钉”是指孔庙大门上的铆钉,科举未废时,平时女人是不能进孔庙的,只有正月十五当天,已嫁人的女人可以进庙摸大门上凸出的铆钉,相传能早生贵子,也从侧面反映出当时妇女地位的低下。

嘉定孔庙大成门中门上镶有木制门钉,俗称“丁东”

“贺年羹”的出处民间有许多传说,其实,顾名思义,就是把新年的剩菜和在一起,用米煮成的粥。不过,老百姓家哪有这么多剩菜?到了这天,买上些老菱、荸荠、油条子、红枣、豆腐干等,做一些糯米小圆子,和着青菜、粳米煮成一锅粥,名曰贺年羹。吃了贺年羹,预示着春节的结束。

烧制贺年羹的食材

过了正月十五,春节算是过了,商铺开张,私塾上课,县衙办公,庄稼人下地春耕了,再想过春节,待来年吧。

选自《嘉定文史资料》第四十辑(侵删);作者:朱云飞;配图:陶继明、徐征伟、部分图片来源网络(侵删);编辑:周易

嘉定博物馆

期待您的到来

长按下方二维码并识别,更多精彩等着您