蛇在地球上已存在了上亿年。与它们相比,我们人类的几千年历史只是短短一瞬间。但就在这一瞬间,我们和它们,在文化层面碰撞出了非常灿烂的火花。

在中华地区的传统文化中,我们的祖先对蛇的态度经历漫长的演变,它们从危险动物到神灵、始祖,与图腾融合,再跌落为邪恶的代表,又以美好的形象,在民间传说中复活。

蛇字体演化

在古代“它”指的就是“蛇”。甲骨文中的“它”是蛇的象形字;发展到金文时,“它”的蛇形进一步减弱;直到篆体中才创造出带有虫字旁的“蛇”字,并沿用至今。

春秋蛇纹卣

河南洛阳二里头遗址蛇纹陶片

西汉践蛇盘舞铜扣饰

各地出土的文化遗存显示,古人能仔细地观察并准确地把握蛇的特征,最后以艺术形式展示出来。

蛇的孵化

蛇产卵在隐蔽之处,古人在温暖季节看到纷纷孵化的幼蛇,认为它们凭空出现,非常神奇,被作为繁育兴旺的象征。

蛇的蜕皮

冬眠与蜕皮的特性导致了古人对蛇能再生与复活的联想。《山海经》中的“渔妇”:有鱼偏枯,名曰鱼妇,颛顼死即复苏。

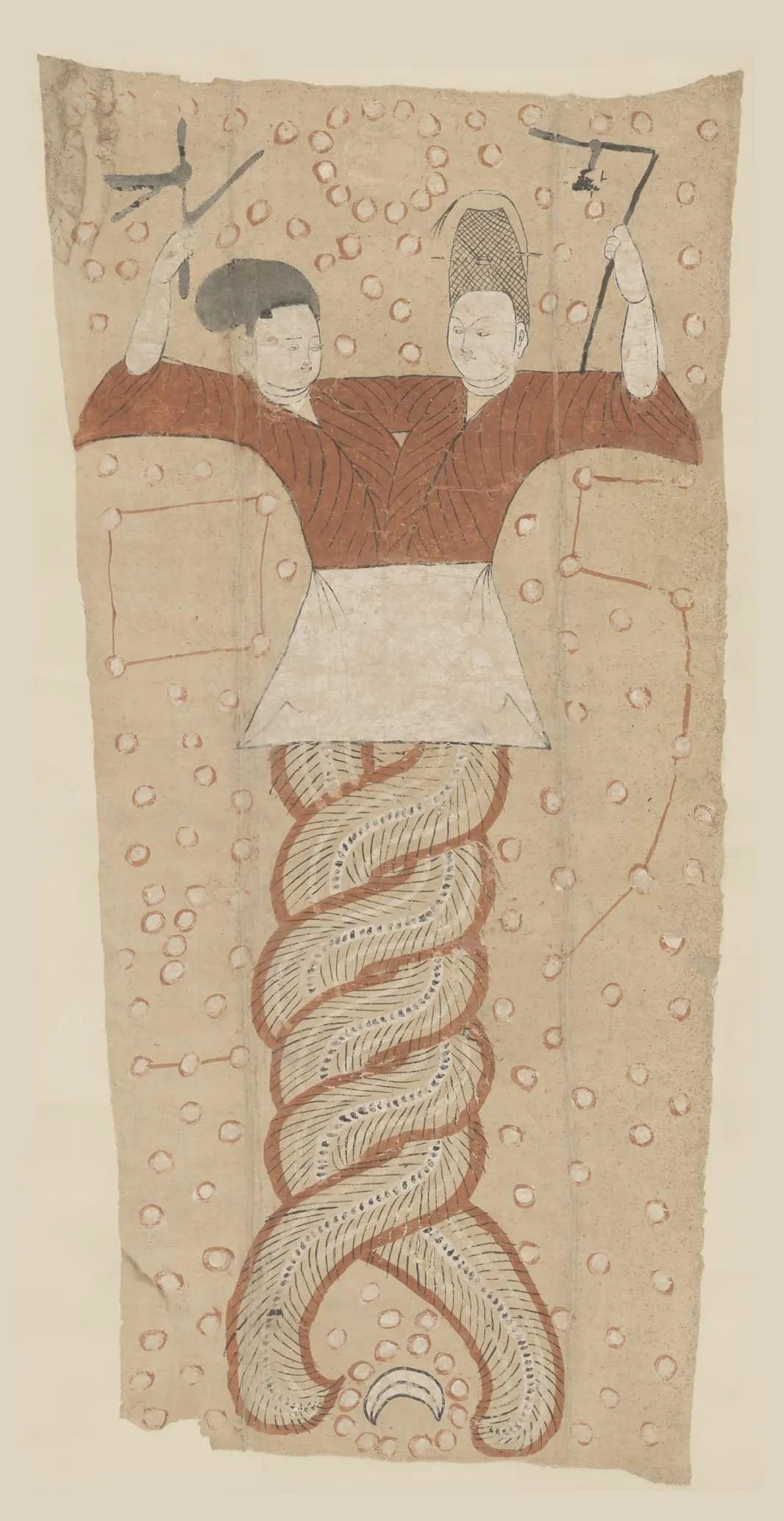

唐人《伏羲女娲像》单页,故宫博物院藏

“伏羲鳞身,女娲蛇躯” ,蛇出现在具象化力量的图腾上,被古人作为上古神灵和始祖进行崇拜。

李寄斩蛇·杨永青

从神成“精”,古人对蛇的崇拜减弱而恐惧不变——成为拥有强大力量的蛮荒象征。《搜神记·李寄斩蛇》、《刘邦斩蛇起义》、《巴蛇吞象》等斩蛇故事隐喻对其他文化的吞并和征服。

皮影作品白蛇传·汪海燕

《白蛇传》的故事源于《旧唐书》“洛阳巨蛇”、传奇小说《博异志》,后经历民间戏曲和话本的数次改编,蛇在人们心目中的形象由邪恶转为善良,寄托情感。

蛇,作为文化符号,经历一波三折,跌宕起伏,而其中每一种情感的嬗变都会留下悠长的余韵。想了解这段演变的历史吗,就来报名参加本场讲座吧!

园艺大讲堂

《中国古人的“蛇精病”》

活动时间:2月22日 13:30-14:30

主讲嘉宾:陈怡嘉

参加对象:6岁-15岁亲子家庭,欢迎成人自然爱好者

活动费用:活动免费

主讲人介绍:

毕业于华东师范大学中文系,专业方向为比较文学与神话原型批评,与科普结下20年不解之缘。资深环保记者,踩过国内外近30个自然保护区的地面。曾任《人与自然》杂志记者、《新发现》杂志青少版主编。目前为上海科技教育出版社科普图书编辑。

活动地点:

上海动物园科普大讲堂(非游览区,近地铁10号线上海动物园站1号门)。从东门根据名单入园,仅限参加讲座,不能直接游园。

入园后前行约100米见路边标志即到。

参与方式:

报名入口

扫描二维码报名

没有报上名也不用着急~

可上抖音搜索上海动物园,观看线上直播!

文:夏欣