哈雷彗星,作为一颗周期性的彗星,每隔76.1年绕太阳一周,其壮丽身影肉眼即可观测。该彗星得名于英国物理学家爱德蒙·哈雷,他率先精确测定了其轨道数据并成功预言了其回归周期。然而,几个世纪前,彗星的出现常被视作不祥之兆。

1910年4月16日,哈雷彗星接近地球,其慧尾掠过地球,引发了公众恐慌,其一度被误认为是世界末日的预兆。事实上,哈雷彗星那长达2400万英里的慧尾,在地球轨道上停留了整整6个小时,但并未对地球造成任何伤害。这一事件,最终以科学的理性解释平息了人们的恐惧与不安。

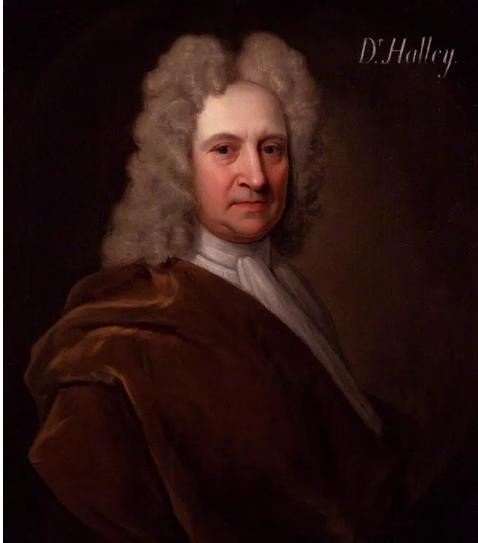

哈雷为“妖星”正名

哈雷彗星,作为人类历史上首颗被确切记录的周期彗星,早在公元前240年,甚至可能更早至公元前466年,就已被天文学家敏锐捕捉并详尽记载。无论是古老的中国、神秘的古巴比伦,还是中世纪的欧洲,这颗璀璨彗星的出现均被细致记录,其美丽令人难以忘怀,尽管当时的古人尚未意识到这些记录均指向同一颗彗星。

直至英国天文学家爱德蒙·哈雷横空出世,他首次计算出了哈雷彗星的运行周期,并准确预测了其未来的回归时间。在17世纪80年代之前,彗星常被视作不祥之兆,丹麦天文学家布拉乌更是将其描绘成“妖星”,认为它是人类罪恶的象征,会带来瘟疫、风暴等灾难。然而,哈雷却不为迷信所动,他勇敢地踏上了揭开“妖星”真相的征途。

1695年,身为皇家学会书记官的哈雷,全身心投入到彗星研究中。他精心挑选了1337年至1698年间的24颗彗星记录,历经一年时间,仔细计算了它们的运行轨道。在比对过程中,他发现1531年、1607年和1682年出现的三颗彗星轨道惊人相似,尽管每次经过太阳附近的时间有所差异,但这很可能是由于木星或土星的引力扰动所致。一个大胆的想法在他心中悄然萌生:这三颗彗星或许就是同一颗彗星在不同年份的三次回归。

哈雷不向前追溯,发现从1456年、1378年、1301年、1245年,直至1066年,历史上均有关于大彗星的明确记录。在那个时代,人们尚未意识到彗星会遵循固定的周期回归太阳附近。而哈雷的这一发现,无疑是对当时天文学界的一次巨大冲击,他满怀激情地继续探索,为后世揭开了彗星周期性的神秘面纱。哈雷全身心致力于彗星的观测与研究。经过广泛观测、深入分析及精密计算,他勇敢预言:1682年现身的那颗彗星,将于1758年末或1759年初重返天际。

历经一个半世纪的漫长等待,哈雷于18世纪初的预言终得验证。为缅怀其贡献,后人特将该彗星命名为“哈雷彗星”。

哈雷彗星的回归证实

为验证哈雷的预言,1758年初,法国天文台梅西叶便着手观测,期望成为首位证实彗星回归的科学家。然而,荣耀并未降临于他,1759年1月21日,他虽成功观测到该彗星,但实则一位德国德雷斯登附近的农民天文爱好者已于1758年圣诞夜率先发现。

哈雷彗星的观测与研究不仅证实了周期彗星的存在,还极大地推动了彗星天文学的发展。这颗彗星如同太阳系中的巡回使者,周期性探访各大行星,历经多样环境,携带着宝贵信息回归,每次现身都令天文学家兴奋不已。

哈雷彗星每76年回归一次,大部分时间隐匿于太阳系边缘,即便是现代最大的望远镜也难以捕捉其踪迹,仅在回归期间的三四个月内可见。

鉴于人类平均寿命约为70至80年,因此很少有人能两次目睹哈雷彗星的风采。唯有少数长寿之人,方能在幼时初见,晚年再逢。

自古以来,我国便对哈雷彗星的每次回归均有记载,最早可追溯至公元前1057年,即周武王伐纣之年。哈雷彗星每隔约76年如期而至。回归之际,天文学家们纷纷展开深入研究。上一次哈雷彗星回归是在1986年,中国与其他国家一样进行了广泛观测,而下一次回归则预计要到2062年左右。

哈雷慧星的成分

哈雷彗星的彗尾主要由水、氨、氮、甲烷、一氧化碳、二氧化碳及不完整的分子自由基构成。其核心成分以水冰为主导,占比高达70%,其余则为10%至15%的一氧化碳、二氧化碳、碳氧化合物及氢氰酸等。哈雷彗核的密度仅为水冰的10%至40%,实质上是一个松散的大型冰堆。

彗核内部结构复杂,深层蕴藏着原始物质与易挥发冰块,外层则由硅酸盐与碳氢化合物混合的水冰包裹,最外层则是坚固的碳质外壳,呈蜂窝状分布。

近期对哈雷彗星的紫外线和射电观测已直接证实,其核心主要由普通水冰构成。天文学家探测到的氢氧根离子,正是彗星在太阳紫外辐射下水分解的直接产物。当哈雷彗星接近太阳时,太阳热量使其冰冻物质蒸发,形成庞大的气体头部,即彗发。

彗核的平均密度仅为每立方厘米1克,而彗发与彗尾的物质则极为稀薄,其质量仅占彗星总质量的1%至5%,甚至更低。彗星物质成分多样,包括水、氨、甲烷、氰、氮、二氧化碳等,而彗核则是由凝结成冰的水、干冰(二氧化碳)、氨及尘埃微粒混合而成,科学家形象地将其比喻为“脏雪球”。

参考来源:科普中国、中新网、新华社、《太空探索》