工欲善其事,

必先利其器。

要做好科学研究,

好的“器”是非常重要的。

中国科学院2025跨年演讲 | 2024年12月31日 上海

大家好,我是杨学明,来自中国科学院大连化学物理研究所。很高兴能来参加中国科学院2025跨年科学演讲,我今天报告的题目是《我的科学探索之路》。

我们每个人都生活在宇宙中,生活在地球上。所以我很关心宇宙的年龄有多长、地球的年龄有多长。还有一个我关心的问题,因为我是人,所以我关心我们人类是什么时候发展起来的,这个历史有多长。

根据现代科学的研究,到现在为止,关于宇宙的年龄比较确切的一个数字就是138亿年,地球的年龄是45亿年,而我们人类发展历史到现在为止只有几百万年。所以相对于宇宙年龄、地球年龄,人类发展的历史非常短暂。

在整个宇宙发展过程中,人类发展历史只是小小的一瞬间。相对于浩渺的宇宙,人好像是一个很渺小的存在。但是如果回想一下我们人类在地球上所做的事情,所达到的发展高度,我觉得人类是非常伟大的。我们人类经历了几次非常重要的革命,第一个就是认知革命。我们人类以前靠天吃饭,在靠天吃饭的过程中人类慢慢变得聪明,认知的水平达到了一个很高的高度。第二个就是农业革命,我们在很长一段时期里要靠农业生活,所以农业革命的过程也是非常重要的。但是对一个现代人来讲,尤其是对我们当代人来讲,我想科学技术的革命是最重要的。在刚刚过去的几百年里,人类发展的速度是远远超过更早的几百年甚至几百万年。我们人类现在能达到的这个发展高度非常惊人。远的,我们能看到100亿光年以外的物体;近的,我们可以看到单个原子,甚至更小的基本粒子。我们对这个世界的了解也非常值得惊讶。世界上其他地方发生了什么事,我们很快就可以掌握。另外,我们人可以通过飞机到世界各个地方,通过火箭甚至可以到达太空。在过去一两百年的发展过程里,我们已经达到了一个非常高的发展水平。这个发展水平来源于什么?根源是什么?我觉得是科学的发展。在过去的很多年里,很多事物发生了巨大变化。像我小的时候看到的情况,跟现在看到的情况已经有很大的差别了。在人类过去两三千年有记录的历史中,世界观的变化是巨大的。在古代有古代的哲学、古代数学,也非常发达,但是我们对这个世界的认知非常有限。比如我们不知道空气里面到底是什么,也不知道到底是地球围着太阳转,还是太阳绕着我们转。到了十五十六世纪的,牛顿力学的出现使得我们对这个世界、对宇宙的认识有了一个新的发展。而到了过去一两百年,现代科学让我们对整个世界的认知有了一个天翻地覆的变化。所以人类的认知水平实际上是随着科学的发展和社会的发展逐渐演变的。科学发展过程中有一些非常重要的里程碑。这里我列举了数学、物理学和化学发展过程中一些非常重要的人物,他们在整个科学的发展中都起到了关键性的作用。那这些科学是怎么来的?今天我要讲一讲我的一些观点。我们经常讲,是科学的发展推动了工业革命的发展。所以你可以看到,蒸汽机时代是基于牛顿力学的发展,电气时代是基于电磁学的发展,量子时代是基于量子力学的发展,分子时代是基于现代化学的发展,信息科学是基于现代计算机科学的兴起。但是今天,我要讲另外一个观点,我认为这个观点在科学发展里面更重要:实验技术特别是科学观测技术的发展,在实质上推动了科学革命。我们以前为什么对世界的认识很有限?就是因为我们当初观测的手段是有限的,只能靠自己的眼睛去看、靠耳朵去听,所以有着千里眼、顺风耳这种词。但是这种能力还是很有限,我们能看到的东西有限,看到的大小也有限,看到的距离也是有限的。随着各种实验技术的发展,比如望远镜的出现,让我们可以看到更远的星星。除了肉眼可见的东西以外,我们还可以观测甚至测量星际物质的位置运动。而放大镜出现,让我们就可以看得更小。还有各种各样的光谱仪、核磁共振、电镜等等,使得我们可以看到非常微小的微观世界。我认为,这些实验技术的发展是推动科学发展的根本动力之一。在过去的几十年里面,我觉得自己非常幸运能真正走上科学的道路。我从小就发现了自己对科学的兴趣,也有机会打好科学的基础。在这个过程里面,我也意识到了发展实验科研能力重要性。这是一个非常漫长的过程,所以持之以恒的努力也很重要。▲左:浙江省德清下舍中学(1976-1978就读)

右:我的化学老师(前排右起第4位)

我出生在一个离杭州不远的农村里面,左边就是我上的学校,现在这个学校还在。在中学时期,我对化学产生了非常浓厚的兴趣。这得益于当初我们有一位非常好的化学老师,陈月鸣老师。陈老师课教得很好,也非常关心学生,这使我当初觉得化学特别有意思,于是开始认真地学。我也非常幸运,高中毕业的时候赶上了高考恢复。虽然当初我化学学得很好,但是考得没那么好,物理却考得很好。所以我阴差阳错地进入了浙江师范大学的物理系,没有学化学。但是我觉得学物理对我来说也是一个非常好的安排。我在浙师大物理系的这4年里面学到了物理的思维方法和很多主要的物理知识。更重要的一点是,我掌握了自学的能力。自学能力的培养实际上也是被逼的。因为我们当时量子力学课程排在最后,大概是第4年的最后一个学期。那个学期我想去考研究生,如果去上课的话有些来不及,所以我就跟教我们量子力学的老师说:“我能不能自学量子力学?自学之后你再给我一个自学考试,看看我能不能通过。”我觉得这个过程对我来讲非常重要。人出了学校之后,大部分时间都是靠自学的。这样自学的经历对我未来的发展有了非常大的帮助。所以在准备考研的时候,我就在想,我是不是还要继续学物理?或者说我想继续深造的时候要学什么?最终我还是坚持了当初的想法,我在高中时期对化学感兴趣,觉得化学没学够,所以我还是想学化学。在1982年,我考上了中国科学院大连化学物理研究所的研究生,师从张存浩先生和朱清时先生。他们两位都是我们国家物理化学领域的奠基人和创始人。张存浩先生也曾经获得过国家最高科学技术奖,是他们两位真正把我引入了物理化学的领域。我刚开始其实是研究分子光谱学的。我们对分子结构的了解都是从分子光谱开始,从这种“分子的指纹”开始的。有了分子光谱,我们才知道分子是什么样的结构。这段时间的学习也为我后来开展分子反应动力学研究奠定了良好的基础。▲左:UC Santa Barbara(1985-1991)

我在1985年拿到硕士学位之后,又遇上了国家开始鼓励年轻人到国外去学习读书。我非常幸运去到了加州大学圣巴巴拉分校。在这期间我跟着亚历克·沃特克(Alec M. Wodtke)老师做研究,他现在还是我很好的朋友。他其实才比我大3岁,那时候还非常年轻,但已经是助理教授了。在这之前我其实还遇到了很多困难,刚开始的实验进展并不是很顺利。但是我跟着亚历克教授之后,很多工作开始慢慢顺起来了。我觉得最大的原因是他本人对科学非常痴迷,也让我感受到了做科学的魅力。我非常希望未来自己做科学时也有这样的一种动力。在这个过程里面,我也学到了很多。读博期间最重要的事情就是做研究。那你研究的想法是从哪里来的呢?在整个博士期间我觉得我学到的最重要的事情,第一个就是在做研究时要有好的想法,好的想法非常重要。第二个就是做实验的能力。我们每个人做科研工作,尤其是博士研究生,应该要更主动地去思考,自己提出新的想法来开展自己的研究。博士研究生如果整天听老师告诉你做什么才去做,那我觉得这个教育过程并不成功。博士教育,应该要让学生自己能够主观能动地思考未来科学问题。所以经过3年多的博士研究,尤其是跟随亚历克教授之后,我觉得我对很多科学问题的理解能力有了大幅度的提升,特别是我能够找到一些新的科学问题,一些真正在科学发展前沿的科学问题。比如说氢氰酸的同分异构反应,让HCN变成HNC。在这个过程里面怎么利用光谱的方法来研究?我在博士研究期间对这些问题有了很深刻地思考。▲普林斯顿大学,Princeton University(1991-1993)拿到博士学位之后,我又去了普林斯顿大学,学会了利用光热(Optothermal)光谱的方法来研究高分辨分子团簇光谱。这对我来说也是一个重要的时期。在这个过程中我发现,我能自己做研究,也能做高水平的研究。这使得我对未来有一个更明确的目标。但很多事情并不是一帆风顺的。在普林斯顿大学做了博士后之后,我发现自己在光谱领域里面没有找到一个让自己特别有研究激情的方向。于是我就一直在寻找下一步到底要做什么。▲上:劳伦斯伯克利国家实验室先进光源ALS化学动力学光束线站Chemical Dynamics Beamline @ ALS, Lawrence Berkeley National Laboratory左下:先进光源ALS (1.5 GeV) 右下:李远哲教授,Yuan T. Lee, UC Berkeley,1986年诺贝尔化学奖刚好有一个非常好的新的机会。当时加州大学伯克利分校拥有一个先进同步辐射光源,这是世界上第一个第三代同步辐射光源,它的发展对化学反应的探测有着很大作用。而李远哲教授就正在那里主持一个利用先进同步辐射光源来研究化学动力学的计划。于是我毫不犹豫地去申请了,之后就开始了我的第二期博士后生涯。▲Rev. Sci. Instrum. 1997

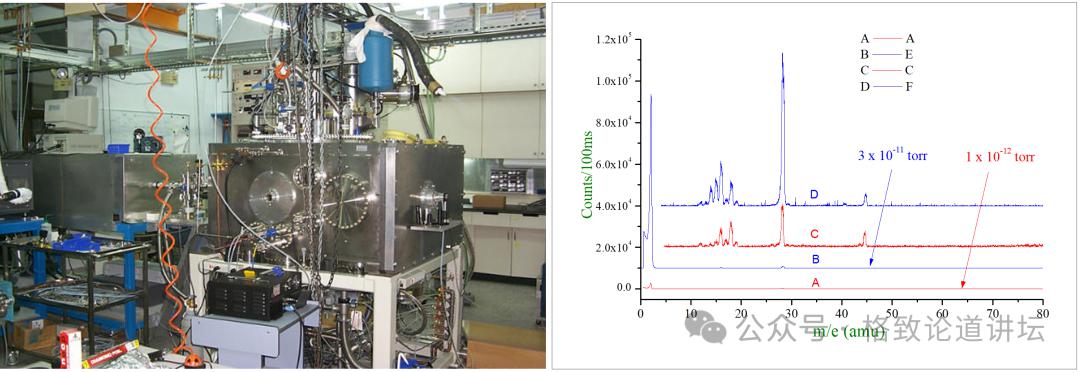

我在这里学会了做复杂的科学仪器,对同步辐射的理解也达到了一个比较高的水平。这两件事于我现在做的科学,甚至可以说对我几十年的科学发展来说都是非常重要的。我从那时候开始就着迷于先进科学仪器研制的方向。我发现,其实我们做物理化学的尤其是做实验物理化学的,如果不做自己的世界上最先进的科学仪器,我们的发展是会受很大限制的。所以这两年博士后的训练使得我不再害怕做很复杂的科学仪器,自己的能力也达到了比较高的水平。特别是我从头开始设计研制了一套很复杂的分子束的仪器。这个仪器本身就很贵,在那时候价值80万美元,我一个博士后能够从事这样的项目是一个非常好的机会。这个仪器也为化学动力学的研究提供了一个新的工具。创新科学仪器的重要性,我们国家也有过很多论述。比如早期的《论语》里面就说:“工欲善其事,必先利其器。”要做好一件事情,好的“器”是非常重要的。西方文化对“器”的重要性也有着类似的表述。我就是在那个阶段真正意识到了做科学仪器的重要性。所以在我的学术生涯里面,我觉得我最重要的追求就是,必须要发现我想从事的科学问题,再依赖于最先进的科学仪器把问题解决。开始从事独立研究之后,我又发展了很多新的方法。我在中国台湾的原子与分子科学研究所工作期间,研制了新一代通用型交叉分子束仪器。这个仪器依赖于超高的真空技术。一般的技术到了10-11托(相当于毫米汞柱)已经是很高的真空了,但是我们这个仪器可以做到10-12托。Rev. Sci. Instrum. 69, 1642 (1998)正因为这个仪器的真空度高,我们在探测原子、分子的能力上获得了很大的提升,可以用它研究一些非常复杂的化学反应过程的机理。 ▲多通道化学反应机理研究比如以前研究氧加甲烷的反应只能看到1个通道,通过这个仪器就可以看到4个不同的反应通道。这样的研究使我们对一些基本的化学反应过程的理解,尤其是复杂体系的理解有了新的认识。在20世纪90年代后期,实验技术的发展也一直在进步。尤其是在我们化学动力学领域里面发展了一个我觉得非常重要的技术,就是氢原子探测技术。氢原子是最简单的原子,但在以前想要探测氢原子很困难。到了90年代中后期,德国科学家韦尔格(Welge)教授发明了一项新技术,就是把氢用激光的方法激发到里德堡态。因为里德堡态的寿命很长,所以我们可以对它进行很灵敏的探测。而且里德堡态又是中性的,所以这个方法有非常高的分辨率,也有非常高的灵敏度。利用这个方法,我们研制出了世界上分辨率最高的分子束仪器,可以用来研究一些基元化学反应中的动力学过程,而且分辨率特别高。比如在氧加氢的反应体系里面,我们可以看到通过时间飞渡的方法,测量到这个化学反应的量子特性。另外这个方法也可以用做一些最简单的化学反应体系的研究。这个方法也可以解决一些重要科学问题。比如氟加氢反应体系的研究。氟加氢反应体系的量子共振现象是化学动力学领域一个非常重要的方向。化学反应共振实质上就是化学反应过渡态,主要是中间的量子态。图中就是过渡态区域的一个量子态。用这些高分辨率、高灵敏度的分子束仪器来做这些量子态的探测是非常好的。1986 Nobel Lecture Prof. Y. T. Lee氟加氢也是化学激光体系中最重要的研究内容之一,前期李远哲先生跟他的学生在这个方向取得了非常大的成就。回到中国科学院大连化学物理研究所之后,我们就开始了氟加氢反应共振态的研究。我们通过先进的实验方法,在里德堡态实验中看到了新的共振现象。这个现象的发现,使我们对这个化学反应共振概念和现象的理解达到了一个新的高度。▲Cl+HD(v=1)中超短的反应共振现象 (Chemical Bond Softening)另外,我们也在别的体系里面发现了很多化学反应的共振现象。比如说氯加氢的反应体系里面也有这些现象。我们的实验室从研究化学反应的过渡态,到研究化学反应共振有了一系列的进展。这些进展中最重要的基础性进展,就是我们发展好了新的实验方法。我们在过去几年里面,还在另一个方向上也取得了非常好的进展。我们知道,化学反应本身就是一个量子体系。那化学反应量子体系里除了共振态以外,还有哪些有趣的量子现象呢?其中一个就是几何相位效应。我们主要研究在化学反应研究里面,考虑几何相位效应和不考虑几何相位效应对化学反应到底有没有影响这个问题。在一九七几年的时候就有人提到,在绝热的状态下是否考虑几何相位效应是有影响的,但是在实验上从来没人观测到过。High resolution X-beams VMI Machine at USTC (Xingan Wang’s Lab)大概在七八年以前,我和科大的一些老师特别是和王兴安老师一起,发展了一个利用阈值电离方法的高分辨离子速度成像装置。这个成像装置使得我们在研究氢加氢的反应体系时,能以高水平的分辨率和灵敏度观察反应过程。D. Yuan et al, Science 2018通过这个装置,我们首次在化学反应中发现了几何相位效应。也就是说,通过这个新的科学装置的研制和发展,我们才有了很多新的科学发现。A. L. Linsebigler, G. Lu, J. T. Yates. Chem. Rev. 95, 735 (1995)另外,我们通过我们实验室研制出的装置,在单分子水平上进行了光催化机理的研究。我们知道水分解产生氢气,这个课题是非常重要的。但这个过程中还有很多科学问题并不明确,比如说水是怎么分解的、它怎么产生氢气的、它有多少步骤等等。在过去十多年里,我们实验室利用我们发展的新实验方法来研究这个机理。当然,这个问题我觉得到现在还是没有解决,但是我们至少在前人工作的基础上又取得了一些新的进展。比如我们发展了超高灵敏度的质谱技术来研究光催化过程。研究这个使我们理解为什么甲醇容易在氧化钛表面被光催化分解,而水很难,最重要的就是这两个体系呈现出的反应动力学过程是非常不一样的。另外,我们也发展了就是把光催化和扫描隧道显微镜技术(STM)结合起来研究,在单分子水平上看分子是怎么一步一步从甲烷分解成氢,把氢分子拖出来的过程。我刚才讲了这么多,要说明的就是我所有的科学研究都基于新技术的发明和新实验仪器的发展。特别是我觉得在过去的很多年里面,我们在化学反应过渡态的动力学、化学反应的几何相位效应、分子光化学反应的机理以及分子表面光化学的反应过程的动力学研究上获得了很多科学进展。这些进展在基础科学领域也算是一些突破,我们工作也入选了“中国十大科技进展”和“中国科学十大进展”。这些工作成果的取得,我觉得还是依赖于我们研制的新科学仪器和科学方法。我们还有一个很重要的方向:除了新的科学仪器以外,我们也发展了一些新的光源,特别是激光光源。新的光源对探测物理化学中的分子原子特别重要,所以我们发展了很多新的激光装置,比如单纵模光参量振荡器、脉冲可调谐染料激光等等。我们实验室的激光器也有很多自己发展起来的,这也推动了我们实验室整个实验技术的发展。此外在过去的很多年里面,我也一直非常关注新的激光技术的发展。新的激光技术推动了现代科学和工业技术的革命,特别是比较强的激光在工业技术里面有非常重要的作用。所以在过去的很多年里,我非常关注极紫外跟X射线自由电子激光的发展方向。我在伯克利做博士后期间,自由电子激光技术的发展已经有了一些眉目。红外自由电子激光有了很好的进步,但是极紫外跟X射线波段自由电子激光的进展并不多。但是在2000年的时候,高增益自由电子激光技术有了很好的发展,这为我们未来很多新工业技术的发展提供了新的希望。▲世界上首个极紫外自由电子激光装置——大连相干光源所以回到大连之后,我一直希望发展一个极紫外的自由电子激光装置,我的目的就是要发展这个装置来开展我想做的科学研究。在国家自然科学基金委的支持下,我们跟上海应用物理研究所、上海光源团队一起,成功建设了世界上首个极紫外自由电子激光的装置。这个装置达到了国际上最高水平,而且也是唯一一个现在正在运行的极紫外自由电子激光的装置。这个装置的成功也引起了国内外的关注,在很多科学领域也得到了比较广泛的应用。比如说我们在分子光化学里面、在分子光谱里面、在表面催化里面都在用它,甚至在药物研发的方向也可能发挥非常重要的作用。新技术的发展,能够催生新的科学以及更新技术的发展。我们也在推动下一代自由电子激光技术的发展,准备利用超导技术来推动自由电子激光成为更高亮度的光源,然后再应用到科学和技术发展过程里面。技术的发展是无止境的。我非常幸运地在过去的很多年里,参与了我们实验室很多技术跟光源技术的发展,推动了科学研究的进步。作为一个做实验科学的人,我一直认为做好科学仪器是头等大事。而怎么做好科学仪器、怎么在科学上发挥关键作用,我认为其中有几项非常重要的因素。第一,我觉得做科学仪器不是为了做而做,做科学仪器是为了解决重要的科学问题。所以科学仪器的研制应该是由科学问题驱动。我们一定要知道重要的科学问题在哪里,要发展什么样的仪器,才能真正把我们的实验科学推到更高的水平。第二,我觉得做出的科学仪器必须有创新性和独特性。如果老是做一些比不上别人的仪器,就算是对你来说是新的,我觉得意义也不会很大。只有你的科学仪器做得比别人好,你才能在科学发现里面站到前沿。第三,我觉得我们做科学的人,尤其是做实验科学的人,在这个设计过程里面,自己亲身的参与很重要。因为只有自己知道自己想要什么,所以亲自参与,就能把它做到最好,这个仪器的作用肯定也能发挥到最好。所以在做科学仪器的过程中,我自己觉得一个非常重要的事情就是自己要关注仪器的研制过程。之前我们做一个真空仪器时,我会经常到这个厂里面去看,看这个焊接焊得好不好、这个加工是不是达到了我的标准。只有通过注重细节的发展,才能把我们的仪器真正做到最高的水平。我希望更多的科学家即是工程师又是科学家,这样我们才能把科学仪器做得更好。当然最重要的是,一个科学家要想提出和解决重要科学问题,需要培养自己的能力,包括你的实验能力、你的理论和理解的能力。这几天,我在短视频平台发现钓鱼很有意思,钓小鱼往往很快,一个接一个地钓上来。但是想钓一个大的鱼,要花的力气跟时间是非常长的。这跟我们做科学非常类似,要解决一个重大的困难的科学问题,需要持之以恒的努力,而且要不断地发展新方法来解决这些问题。总的来说,我觉得我的科学探索之路还是比较独特的。我从小就对化学产生了浓厚的兴趣,但在大学里学的是物理,可兴趣驱使我又去学化学了。在这个过程里面也没有忘记物理,比如发展仪器、发展自由电子激光技术,其实都是物理的方向。当然我也非常明确自己的目标,我还是希望利用这些新的方法和仪器的发展,推动化学学科的发展。人的一生时间并不是很长,我很幸运地发现了自己的兴趣,还发展了自己的兴趣,这也是驱动我真正走向科学前沿的一个最强大的动力。文章和演讲仅代表作者观点,不代表格致论道讲坛立场。

▲多通道化学反应机理研究比如以前研究氧加甲烷的反应只能看到1个通道,通过这个仪器就可以看到4个不同的反应通道。这样的研究使我们对一些基本的化学反应过程的理解,尤其是复杂体系的理解有了新的认识。在20世纪90年代后期,实验技术的发展也一直在进步。尤其是在我们化学动力学领域里面发展了一个我觉得非常重要的技术,就是氢原子探测技术。氢原子是最简单的原子,但在以前想要探测氢原子很困难。到了90年代中后期,德国科学家韦尔格(Welge)教授发明了一项新技术,就是把氢用激光的方法激发到里德堡态。因为里德堡态的寿命很长,所以我们可以对它进行很灵敏的探测。而且里德堡态又是中性的,所以这个方法有非常高的分辨率,也有非常高的灵敏度。利用这个方法,我们研制出了世界上分辨率最高的分子束仪器,可以用来研究一些基元化学反应中的动力学过程,而且分辨率特别高。比如在氧加氢的反应体系里面,我们可以看到通过时间飞渡的方法,测量到这个化学反应的量子特性。另外这个方法也可以用做一些最简单的化学反应体系的研究。这个方法也可以解决一些重要科学问题。比如氟加氢反应体系的研究。氟加氢反应体系的量子共振现象是化学动力学领域一个非常重要的方向。化学反应共振实质上就是化学反应过渡态,主要是中间的量子态。图中就是过渡态区域的一个量子态。用这些高分辨率、高灵敏度的分子束仪器来做这些量子态的探测是非常好的。1986 Nobel Lecture Prof. Y. T. Lee氟加氢也是化学激光体系中最重要的研究内容之一,前期李远哲先生跟他的学生在这个方向取得了非常大的成就。回到中国科学院大连化学物理研究所之后,我们就开始了氟加氢反应共振态的研究。我们通过先进的实验方法,在里德堡态实验中看到了新的共振现象。这个现象的发现,使我们对这个化学反应共振概念和现象的理解达到了一个新的高度。▲Cl+HD(v=1)中超短的反应共振现象 (Chemical Bond Softening)另外,我们也在别的体系里面发现了很多化学反应的共振现象。比如说氯加氢的反应体系里面也有这些现象。我们的实验室从研究化学反应的过渡态,到研究化学反应共振有了一系列的进展。这些进展中最重要的基础性进展,就是我们发展好了新的实验方法。我们在过去几年里面,还在另一个方向上也取得了非常好的进展。我们知道,化学反应本身就是一个量子体系。那化学反应量子体系里除了共振态以外,还有哪些有趣的量子现象呢?其中一个就是几何相位效应。我们主要研究在化学反应研究里面,考虑几何相位效应和不考虑几何相位效应对化学反应到底有没有影响这个问题。在一九七几年的时候就有人提到,在绝热的状态下是否考虑几何相位效应是有影响的,但是在实验上从来没人观测到过。High resolution X-beams VMI Machine at USTC (Xingan Wang’s Lab)大概在七八年以前,我和科大的一些老师特别是和王兴安老师一起,发展了一个利用阈值电离方法的高分辨离子速度成像装置。这个成像装置使得我们在研究氢加氢的反应体系时,能以高水平的分辨率和灵敏度观察反应过程。D. Yuan et al, Science 2018通过这个装置,我们首次在化学反应中发现了几何相位效应。也就是说,通过这个新的科学装置的研制和发展,我们才有了很多新的科学发现。A. L. Linsebigler, G. Lu, J. T. Yates. Chem. Rev. 95, 735 (1995)另外,我们通过我们实验室研制出的装置,在单分子水平上进行了光催化机理的研究。我们知道水分解产生氢气,这个课题是非常重要的。但这个过程中还有很多科学问题并不明确,比如说水是怎么分解的、它怎么产生氢气的、它有多少步骤等等。在过去十多年里,我们实验室利用我们发展的新实验方法来研究这个机理。当然,这个问题我觉得到现在还是没有解决,但是我们至少在前人工作的基础上又取得了一些新的进展。比如我们发展了超高灵敏度的质谱技术来研究光催化过程。研究这个使我们理解为什么甲醇容易在氧化钛表面被光催化分解,而水很难,最重要的就是这两个体系呈现出的反应动力学过程是非常不一样的。另外,我们也发展了就是把光催化和扫描隧道显微镜技术(STM)结合起来研究,在单分子水平上看分子是怎么一步一步从甲烷分解成氢,把氢分子拖出来的过程。我刚才讲了这么多,要说明的就是我所有的科学研究都基于新技术的发明和新实验仪器的发展。特别是我觉得在过去的很多年里面,我们在化学反应过渡态的动力学、化学反应的几何相位效应、分子光化学反应的机理以及分子表面光化学的反应过程的动力学研究上获得了很多科学进展。这些进展在基础科学领域也算是一些突破,我们工作也入选了“中国十大科技进展”和“中国科学十大进展”。这些工作成果的取得,我觉得还是依赖于我们研制的新科学仪器和科学方法。我们还有一个很重要的方向:除了新的科学仪器以外,我们也发展了一些新的光源,特别是激光光源。新的光源对探测物理化学中的分子原子特别重要,所以我们发展了很多新的激光装置,比如单纵模光参量振荡器、脉冲可调谐染料激光等等。我们实验室的激光器也有很多自己发展起来的,这也推动了我们实验室整个实验技术的发展。此外在过去的很多年里面,我也一直非常关注新的激光技术的发展。新的激光技术推动了现代科学和工业技术的革命,特别是比较强的激光在工业技术里面有非常重要的作用。所以在过去的很多年里,我非常关注极紫外跟X射线自由电子激光的发展方向。我在伯克利做博士后期间,自由电子激光技术的发展已经有了一些眉目。红外自由电子激光有了很好的进步,但是极紫外跟X射线波段自由电子激光的进展并不多。但是在2000年的时候,高增益自由电子激光技术有了很好的发展,这为我们未来很多新工业技术的发展提供了新的希望。▲世界上首个极紫外自由电子激光装置——大连相干光源所以回到大连之后,我一直希望发展一个极紫外的自由电子激光装置,我的目的就是要发展这个装置来开展我想做的科学研究。在国家自然科学基金委的支持下,我们跟上海应用物理研究所、上海光源团队一起,成功建设了世界上首个极紫外自由电子激光的装置。这个装置达到了国际上最高水平,而且也是唯一一个现在正在运行的极紫外自由电子激光的装置。这个装置的成功也引起了国内外的关注,在很多科学领域也得到了比较广泛的应用。比如说我们在分子光化学里面、在分子光谱里面、在表面催化里面都在用它,甚至在药物研发的方向也可能发挥非常重要的作用。新技术的发展,能够催生新的科学以及更新技术的发展。我们也在推动下一代自由电子激光技术的发展,准备利用超导技术来推动自由电子激光成为更高亮度的光源,然后再应用到科学和技术发展过程里面。技术的发展是无止境的。我非常幸运地在过去的很多年里,参与了我们实验室很多技术跟光源技术的发展,推动了科学研究的进步。作为一个做实验科学的人,我一直认为做好科学仪器是头等大事。而怎么做好科学仪器、怎么在科学上发挥关键作用,我认为其中有几项非常重要的因素。第一,我觉得做科学仪器不是为了做而做,做科学仪器是为了解决重要的科学问题。所以科学仪器的研制应该是由科学问题驱动。我们一定要知道重要的科学问题在哪里,要发展什么样的仪器,才能真正把我们的实验科学推到更高的水平。第二,我觉得做出的科学仪器必须有创新性和独特性。如果老是做一些比不上别人的仪器,就算是对你来说是新的,我觉得意义也不会很大。只有你的科学仪器做得比别人好,你才能在科学发现里面站到前沿。第三,我觉得我们做科学的人,尤其是做实验科学的人,在这个设计过程里面,自己亲身的参与很重要。因为只有自己知道自己想要什么,所以亲自参与,就能把它做到最好,这个仪器的作用肯定也能发挥到最好。所以在做科学仪器的过程中,我自己觉得一个非常重要的事情就是自己要关注仪器的研制过程。之前我们做一个真空仪器时,我会经常到这个厂里面去看,看这个焊接焊得好不好、这个加工是不是达到了我的标准。只有通过注重细节的发展,才能把我们的仪器真正做到最高的水平。我希望更多的科学家即是工程师又是科学家,这样我们才能把科学仪器做得更好。当然最重要的是,一个科学家要想提出和解决重要科学问题,需要培养自己的能力,包括你的实验能力、你的理论和理解的能力。这几天,我在短视频平台发现钓鱼很有意思,钓小鱼往往很快,一个接一个地钓上来。但是想钓一个大的鱼,要花的力气跟时间是非常长的。这跟我们做科学非常类似,要解决一个重大的困难的科学问题,需要持之以恒的努力,而且要不断地发展新方法来解决这些问题。总的来说,我觉得我的科学探索之路还是比较独特的。我从小就对化学产生了浓厚的兴趣,但在大学里学的是物理,可兴趣驱使我又去学化学了。在这个过程里面也没有忘记物理,比如发展仪器、发展自由电子激光技术,其实都是物理的方向。当然我也非常明确自己的目标,我还是希望利用这些新的方法和仪器的发展,推动化学学科的发展。人的一生时间并不是很长,我很幸运地发现了自己的兴趣,还发展了自己的兴趣,这也是驱动我真正走向科学前沿的一个最强大的动力。文章和演讲仅代表作者观点,不代表格致论道讲坛立场。推荐资源

关注使用“科学与中国”小程序,可观看以院士科普视频为代表的优秀科普视频,第一时间获取中国科学院公众科学日、科学节、格致论道演讲活动等科普活动报名信息。“格致论道”,原称“SELF格致论道”,致力于非凡思想的跨界传播,旨在以“格物致知”的精神探讨科技、教育、生活、未来的发展,由中国科学院计算机网络信息中心和中国科学院网络安全和信息化领导小组办公室主办,中国科普博览(中国科学院科普云平台)提供技术支持。欢迎关注格致论道官网: self.org.cn,微信公众号: SELFtalks,微博: 格致论道。

▲多通道化学反应机理研究

▲多通道化学反应机理研究