警惕!久坐正在悄悄“助攻”慢阻肺病

随着社会科技和文化发展,人们工作、学习和休闲娱乐方式等发生较大变化,每天坐着或靠着的时间越来越长。世界卫生组织(WHO)将“清醒状态下长时间坐着、斜躺着或者躺着的低能量消耗行为”定义为“久坐”。调查显示,中国20-79岁人群平均每天久坐时间约7.8小时,其中超六成的人每天久坐时间大于8小时。

你可能觉得奇怪,久坐和肺部疾病有啥关系?研究发现,久坐会使慢阻肺病患病风险增加,久坐时间5-7小时/天和>7小时/天的人,患慢阻肺病的风险分别是久坐时间<3小时/天的人的1.24倍和2.38倍。此外,对于慢阻肺病患者而言,久坐还会使死亡风险明显增加。

什么是慢阻肺病?

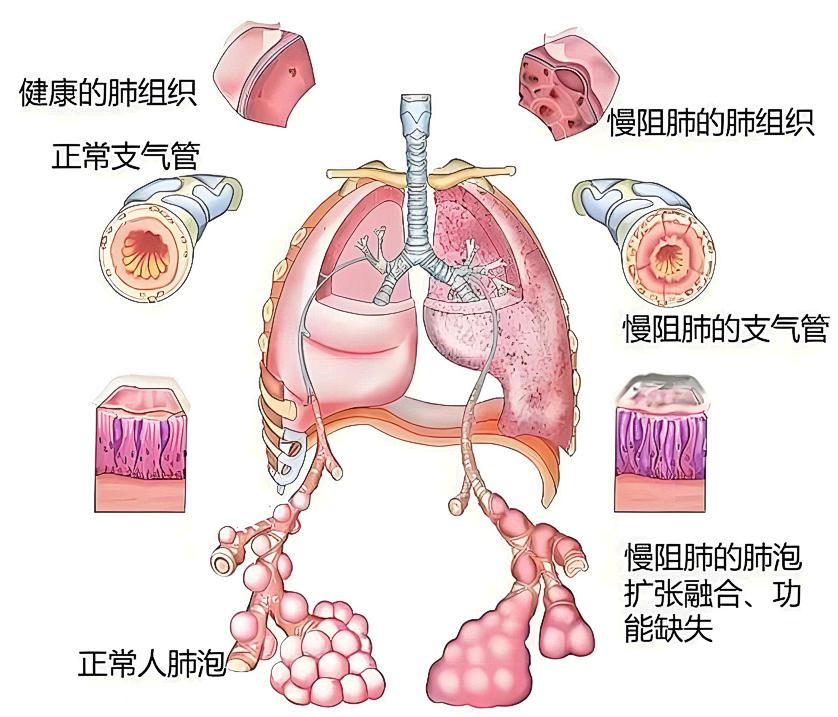

慢阻肺病全称为慢性阻塞性肺疾病,是一种常见的、可预防和治疗的慢性呼吸系统疾病,是由于气道异常(支气管炎、细支气管炎)和/或肺泡异常(肺气肿)导致的持续性(常为进展性)气流阻塞。简单来说,就是由于气体进出人体的“通道”变窄或者肺泡交换气体的功能受损,导致空气进出不顺畅,呼吸起来特别费劲。

慢阻肺病是世界第四位死亡原因

中国第三位死亡原因

造成的疾病和经济负担巨大

![]() 慢阻肺病的常见症状为咳嗽、咳痰、胸闷喘息、呼吸困难等,其中呼吸困难是最典型的症状。

慢阻肺病的常见症状为咳嗽、咳痰、胸闷喘息、呼吸困难等,其中呼吸困难是最典型的症状。

久坐是如何“助攻”慢阻肺病的?

呼吸肌力量减弱

膈肌是主要的呼吸肌,正常情况下,它通过上下运动来帮助肺部扩张和收缩。久坐会使膈肌长期处于松弛状态,其收缩能力逐渐下降。一旦活动起来,呼吸肌就“力不从心”,呼吸急促、气短就来了。

肺活量降低

肺活量反映了肺一次通气的最大能力。久坐人群由于呼吸肌力量减弱,呼吸深度变浅,肺部无法充分扩张。就像一个气球,长时间不充分地充气,其弹性会变差。久坐者肺活量会逐渐减少,导致肺部气体交换的效率降低,身体缺氧,二氧化碳排不出去,从而出现喘息、憋闷的症状。

肺部有效通气面积减少

肺部的气体交换主要发生在肺泡,久坐时呼吸模式发生改变,呼吸频率加快但深度变浅。这种浅而快的呼吸模式使得只有肺的上半部肺泡参与工作,中下肺叶的肺泡处于“休息”状态,减少了肺部有效通气面积。例如,在久坐工作一段时间后,人们可能会感觉呼吸急促但又无法深吸气,这就是呼吸频率加快而深度变浅的表现。

呼吸道防御功能下降

久坐让血液循环变慢,免疫细胞运输受阻,免疫系统功能下降。身体对病原体的抵抗力减弱,细菌、病毒等趁虚而入,呼吸道感染风险大增。而反复的呼吸道感染,正是慢阻肺发病和加重的关键因素之一。更糟糕的是,久坐还会引发慢性炎症,这可是慢阻肺发生和发展的重要推手。

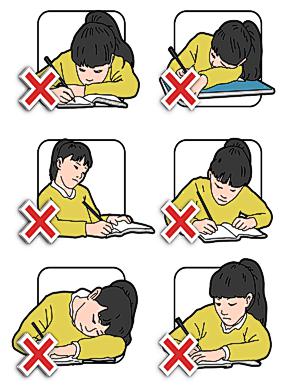

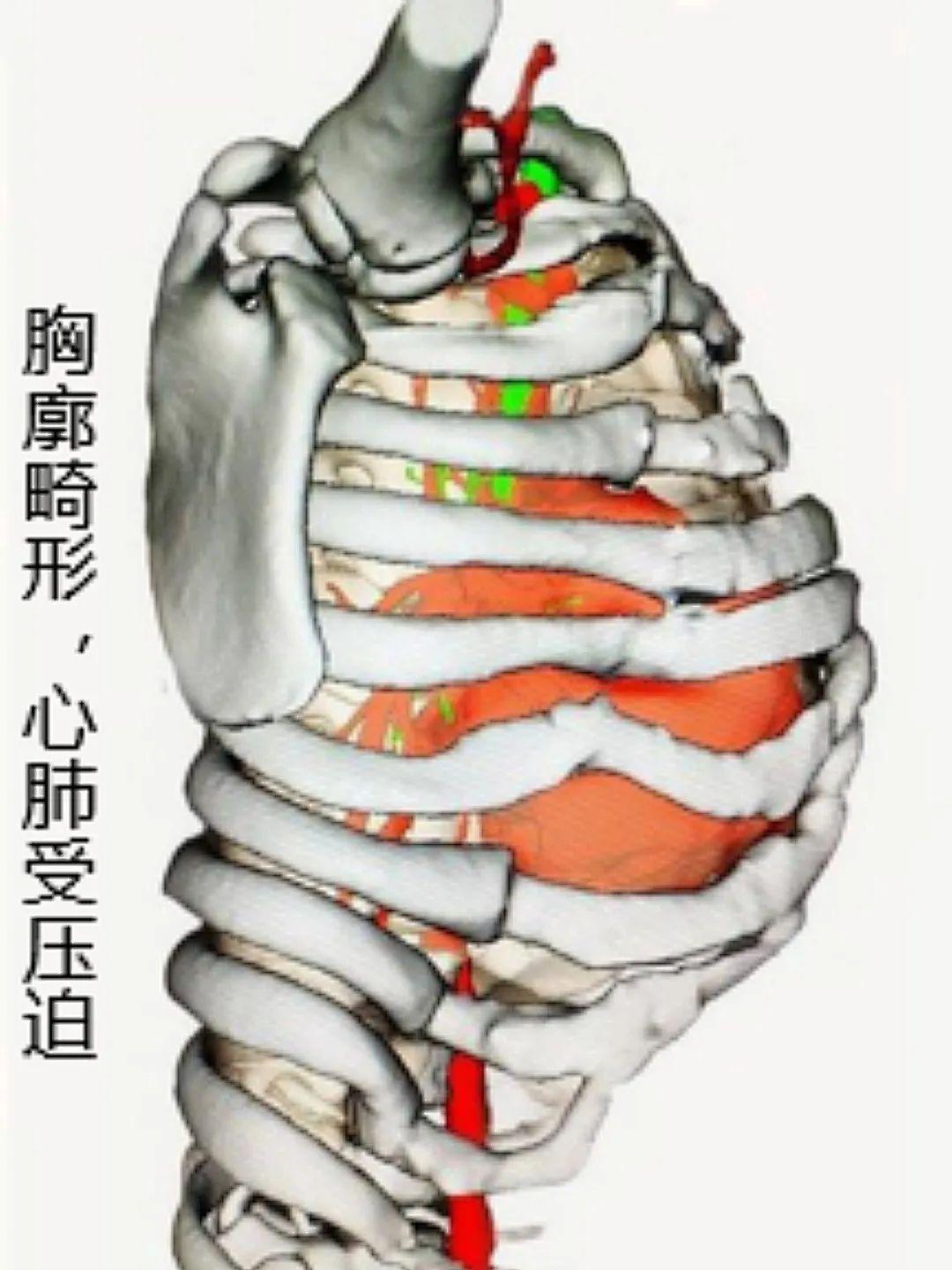

儿童、青少年肺发育不良

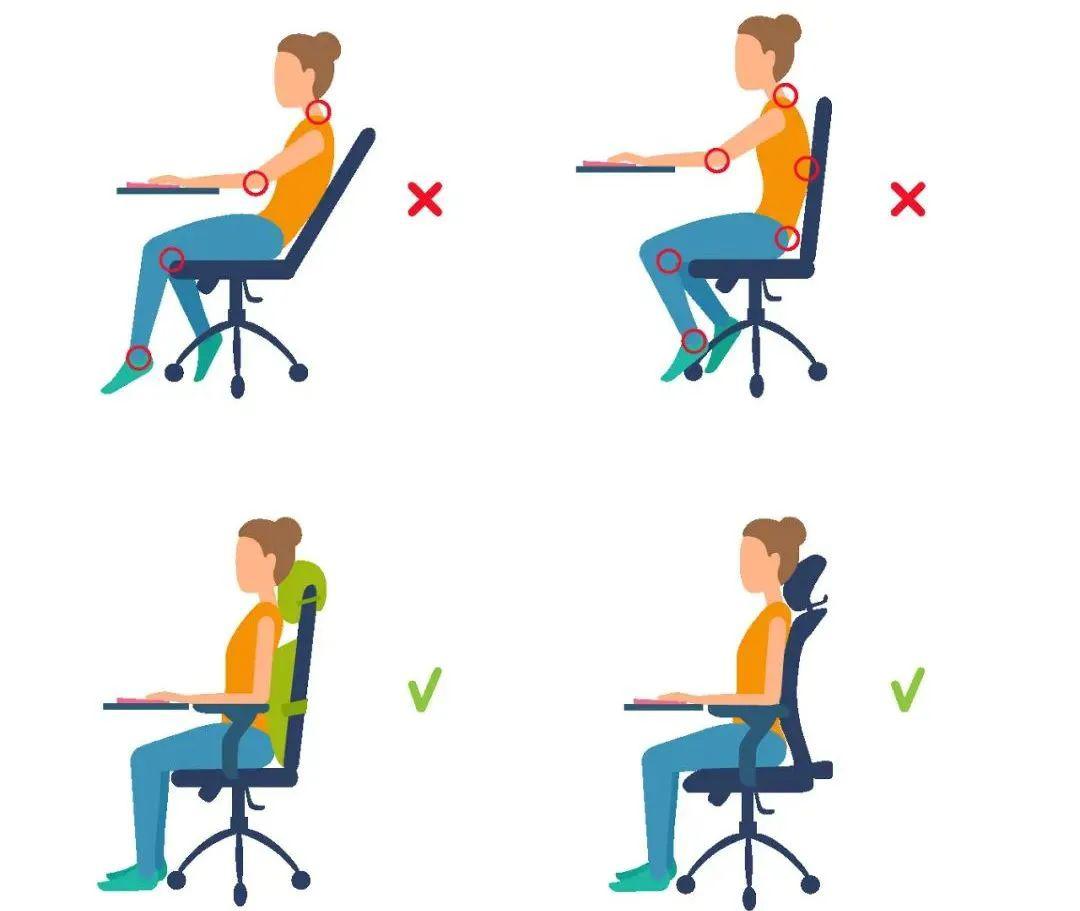

久坐往往伴随不良坐姿,如弯腰驼背、前倾坐姿或过度后仰等,会直接压迫胸腔,限制肺部的扩张空间。青少年和儿童正处于身体发育的关键时期,长期不良坐姿可能导致胸廓发育不良,影响肺部的正常扩张和功能。此外,长时间不良坐姿还可能影响脊柱的正常发育,进而影响呼吸系统的整体功能。

久坐对慢阻肺病患者有哪些影响?

加重呼吸困难

慢阻肺病患者本身存在气道狭窄和呼吸功能障碍,久坐会进一步限制呼吸肌的活动,导致呼吸困难加重。久坐时,膈肌活动受限,肺部扩张空间减少,呼吸效率降低,从而加剧患者的气促症状。

降低运动耐力

久坐会导致骨骼肌萎缩,尤其是抗重力肌(如竖脊肌和大腿肌群)的萎缩,进一步降低慢阻肺病患者的运动耐力。这种肌肉萎缩会形成恶性循环,患者因呼吸困难而减少活动,久而久之,运动能力进一步下降,呼吸困难更加严重。

其他影响

研究发现,久坐时间超过8小时的慢阻肺病患者,其睡眠障碍风险是久坐时间少于4小时者的5.88倍。久坐时间越长,慢阻肺病患者身体机能和生活自理能力越差,日常活动受限,整体生活质量显著下降,从而更容易出现焦虑和抑郁等心理障碍。此外,若慢阻肺病患者每天久坐时间超过8.5小时,其死亡风险会显著增加。

导致睡眠障碍

降低生活质量

影响心理健康

增加死亡风险

怎么办?打破久坐的“魔咒”

看到这里,你是不是有点慌了?别怕,改变从现在开始。

定期活动

每小时起身活动几分钟,进行深呼吸或简单的伸展运动。

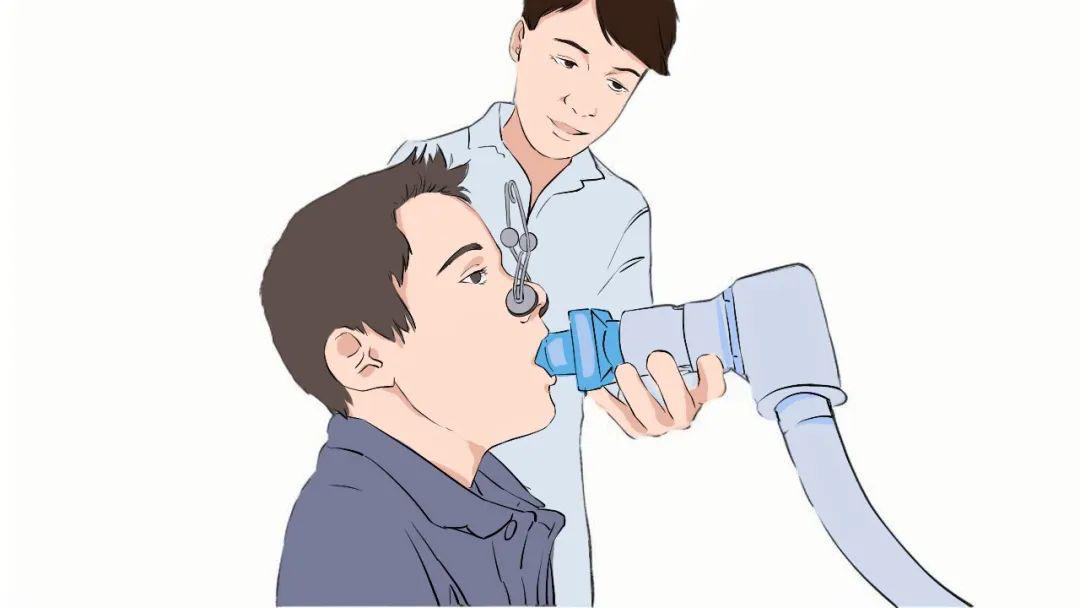

腹式呼吸训练

通过腹式呼吸训练激活膈肌,提高呼吸效率。

改善坐姿

保持正确的坐姿,避免弯腰驼背,减少对呼吸肌的压迫。

增加身体活动

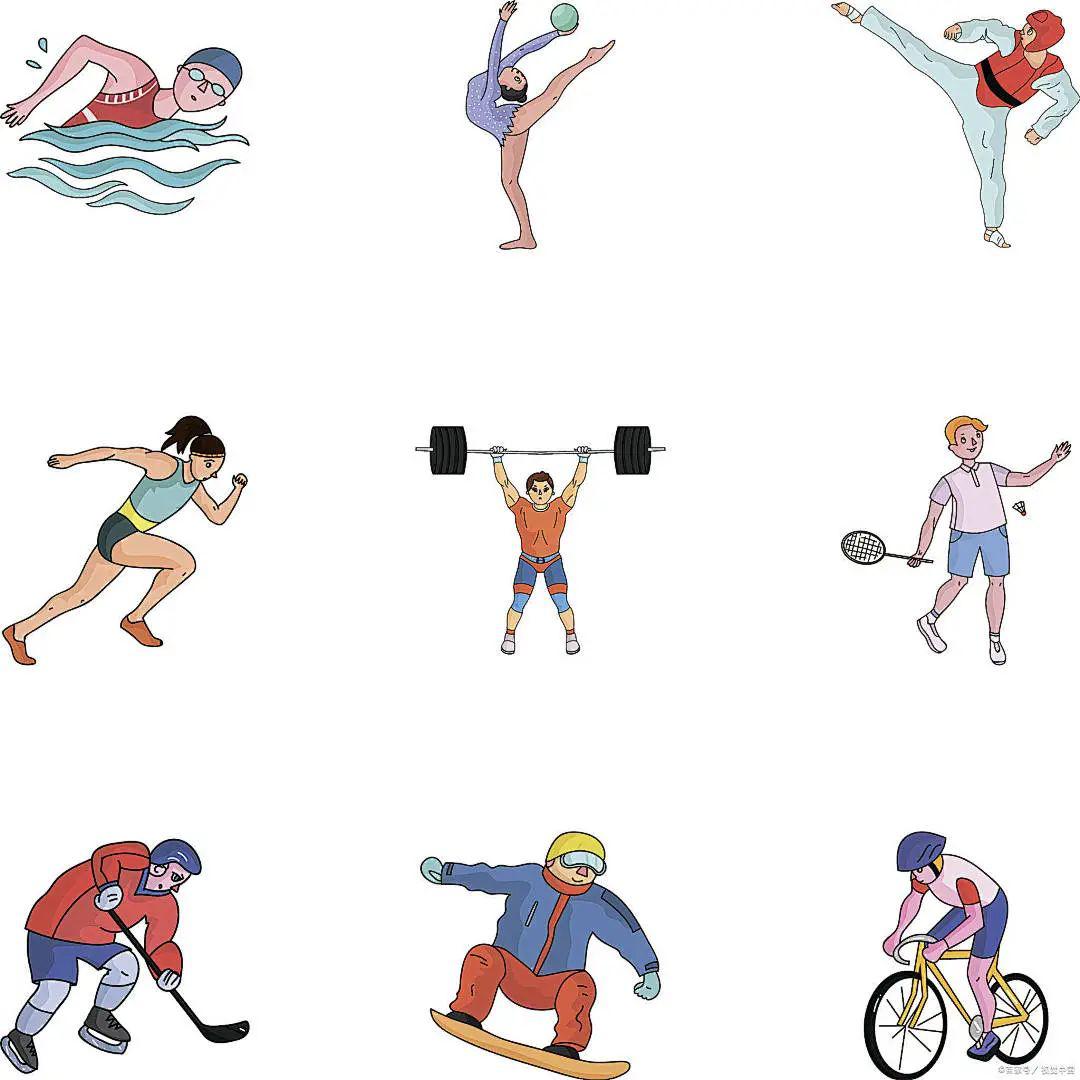

研究发现,当每日静坐时间小于8小时,适当的体力活动可减轻久坐对肺功能的损害作用。健康成年人应每周进行150分钟中等强度或75分钟高强度运动,如骑行、游泳、跑步等。慢阻肺病患者可进行低强度运动,如散步、太极等,有助于改善呼吸功能。

定期体检

慢阻肺病高危人群应进行定期体检,尤其是肺功能检查,早发现早治疗,把慢阻肺病拒之门外。

久坐虽是小习惯,但危害可不小。为了我们的肺部健康,从现在开始,动起来吧!别让慢阻肺病有可乘之机,让我们一起拥抱健康的生活方式,畅快呼吸每一天!

参考文献:

[1]Li M, Fan C, Wang C, Feng Q, Wang J. Accelerometry-Based Physical Activity and Sedentary Behavior Among Chinese Adults - 7 PLADs, China, 2023. China CDC Wkly. 2025,7(1):15-20.

[2]Lei Y, Zou K, Xin J, et al. Sedentary behavior is associated with chronic obstructive pulmonary disease: A generalized propensity score-weighted analysis. Medicine (Baltimore). 2021;100(18):e25336.

[3]Wang Y, Xie Y, Chen Y, et al. Joint association of sedentary behavior and physical activity with pulmonary function. BMC Public Health. 2024,24(1):604.

[4]Tashiro H,Takahashi K. Clinical Impacts of Interventions for Physical Activity and Sedentary Behavior on Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. J Clin Med. 2023,12(4):1631.

[5]Ma X, Zhang Q, Gao X, et al. Association Between Physical Activity, Sedentary Behavior and Sleep Disorders in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: A Cross-Sectional Study. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2025,20:1175-1187.

撰稿:石安霞

编辑:石安霞 黄 祎

审稿:王伟杰 许慧琳